03. Bezirk - Friedhof St. Marx

Der Sankt Marxer Friedhof ist ein Friedhof im 3. Wiener Gemeindebezirk Landstraße, der 1874 geschlossen wurde und heute unter Denkmalschutz steht. Die wohl bekannteste Grabstätte auf diesem Friedhof ist jene des Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart. Die Stadt Wien führt den Sankt Marxer Friedhof als öffentlich zugängliche Parkanlage.Geschichte: Bereits seit dem 16. Jahrhundert hatte es in Wien Bestrebungen gegeben, die Friedhöfe aus dem Stadtinneren zu verbannen. Reformen waren aber in Bezug auf Bestattungen in Wien besonders schwierig durchzusetzen, da die Wiener Bevölkerung eine fest vorgefertigte Meinung hatte, wie ein Begräbnis und die dazugehörige Festlichkeit zu gestalten waren, und ihre traditionellen Bräuche nicht aufzugeben vorhatte. Erst Kaiser Joseph II. setzte mit einer im Zuge seiner Josephinischen Reformen erlassenen Seuchen- und Hygieneverordnung gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Schließung der Friedhöfe im Stadtgebiet und in den Vorstädten durch und verbot auch Begräbnisse in den Kirchengrüften und Klöstern innerhalb des Linienwalls. Davon ausgenommen waren Begräbnisse in der Kapuzinergruft, der Stephansgruft und dem Salesianerkloster.

Stattdessen wurden 1784 außerhalb des Linienwalls fünf so genannte communale Friedhöfe angelegt, heute auch bekannt als Biedermeier-Friedhöfe. So entstanden der Sankt Marxer Friedhof, der Hundsturmer Friedhof, der Matzleinsdorfer Friedhof, der Währinger Friedhof und statt eines ursprünglich in der Brigittenau geplanten Friedhofs der Schmelzer Friedhof. Auch die jüdische Gemeinde Wiens musste aufgrund dieser Verordnung den jüdischen Friedhof Währing außerhalb der Linien als Ersatz für ihren Friedhof in der Rossau errichten. Letzterer wurde aber im Gegensatz zu den katholischen Vorstadtfriedhöfen nicht aufgelassen, da die Gräber auf jüdischen Friedhöfen „auf Ewigkeit“ bestehen und keine Exhumierungen und Überführungen von Toten vorgenommen werden dürfen.

Entwicklung des Sankt Marxer Friedhofs: Der Sankt Marxer Friedhof wurde außerhalb des Linienwalls nahe dem Linienamt St. Marxer Linie errichtet. Sankt Marx war ein Teil der Vorstadt Landstraße, der Name ist auf eine Kapelle des dort gelegenen Bürgerspitals zurückzuführen, die dem heiligen Markus (St. Marks) geweiht war.

Mit der Eröffnung des Sankt Marxer Friedhofs wurden mehrere kleinere Vorstadtfriedhöfe aufgelassen und die Gebeine auf den neuen Friedhof gebracht, so wurden auch die sterblichen Überreste der Beerdigten des Landstraßer St. Nikolai-Friedhofs (an dessen Stelle sich heute der Rochusmarkt befindet) hierher überführt, unter anderem jene des Bildhauers Georg Raphael Donner. Der Sankt Marxer Friedhof wurde erstmals am 17. Mai 1784 in einem Sterberegister (Pfarre Mariä Geburt) namentlich erwähnt, es ist aber wahrscheinlich, dass hier bereits in den Wochen davor Bestattungen stattgefunden haben. Die Zuständigkeit des Friedhofs umfasste Teile der Inneren Stadt, die Vorstädte Landstraße, Erdberg und Weißgerber sowie die heutige Leopoldstadt.

Der Friedhof befand sich zum Zeitpunkt seiner Eröffnung noch weit außerhalb der Stadt, die aber ab 1850 – nach der Schleifung der Verteidigungsanlagen, Eingemeindung der Wiener Vorstädte und Abtragung des Linienwalls – rasch bis zum Friedhof vorrückte. Wie zeitgenössische Quellen und Verordnungen zeigen, hatten die communalen Friedhöfe unter den Josephinischen Reformen auch den Zweck, die Toten möglichst weit von den Lebenden fernzuhalten. In den ersten Jahren war es sogar verboten, die Leichenwagen auf ihrem Weg zum Friedhof über die Stadtmauer hinaus zu begleiten oder Gräber zu kennzeichnen. Eine Ausnahme bildeten Grabstätten, die sich direkt an der Friedhofsmauer befanden, weshalb sich die ältesten Gräber mit Grabstein dort befinden. Erst als das Verbot aufgehoben wurde, weil der Widerstand des Klerus und der Bürger zu stark war, durften auch einfache Gräber mit Grabsteinen ausgestattet werden.

Nach dem Bau des 1803 eröffneten Wiener Neustädter Kanals lag der Friedhof nunmehr am südwestlichen Ufer dieses Wasserlaufs und war somit von Sankt Marx und der Ausfallstraße (dem heutigen Rennweg) getrennt. Vor dem St. Marxer Linientor wurde eine über den Kanal führende Brücke gebaut, über die der Friedhof weiterhin erreicht werden konnte. Am 26. Oktober 1848 fanden auf dem Friedhof im Zuge des Wiener Oktoberaufstandes Kampfhandlungen statt, bei denen die Wiener Verteidiger kroatische Einheiten zurückdrängen konnten. Aber bereits zwei Tage später fiel die St. Marxer Linie, und am 31. Oktober erstürmte das Militär die Innere Stadt.

Schließung und Umwandlung in eine Parkanlage: Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurden aufgrund der Bevölkerungsexplosion in Wien die communalen Friedhöfe rasch zu klein, weshalb die Stadtväter die Errichtung des Wiener Zentralfriedhofs beschlossen, welcher schließlich am 1. November 1874 seiner Bestimmung übergeben wurde. Gleichzeitig wurden die fünf Communal-Friedhöfe nach 90-jährigem Bestehen geschlossen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Sankt Marxer Friedhof – nach mehreren Erweiterungen – eine Fläche von über 60.000 m² und war damit nach dem Schmelzer Friedhof der zweitgrößte der communalen Friedhöfe. Vereinzelt wurden hier aber auch nach 1874 noch Bestattungen vorgenommen, vor allem in bereits bestehenden Familiengruften, so wurde beispielsweise der Praterunternehmer Basilio Calafati im Jahre 1878 beigesetzt. In den 1880er Jahren wurde begonnen, prominente Verstorbene des Sankt Marxer Friedhofs zu exhumieren und auf den Zentralfriedhof umzubetten, da dort zur Steigerung der Attraktivität der neuen „Totenstadt“ Ehrengräbergruppen angelegt wurden.

Der Sankt Marxer Friedhof wurde in weiterer Folge sich selbst überlassen, was zu einer Verwilderung des Geländes führte. Nach einem Beschluss des Wiener Gemeinderates vom 10. Februar 1922 sollten die fünf ehemaligen Communal-Friedhöfe aufgelassen und in Parks umgewandelt werden. In den darauffolgenden Jahren wurde aus dem Hundsturmer Friedhof der Haydnpark, der Matzleinsdorfer Friedhof wurde zum Waldmüllerpark, der Währinger Friedhof zum Währingerpark, und auf einem Teil des Areals des Schmelzer Friedhofs wurde der Märzpark errichtet. Der Heimatforscher Hans Pemmer setzte sich jedoch geradezu kämpferisch für die Erhaltung des Sankt Marxer Friedhofs ein, sodass dieser unter Denkmalschutz gestellt wurde und als einziger dieser fünf Friedhöfe bestehen blieb. Nach einer Renovierung und Instandsetzung des gesamten Friedhofs unter Leitung des Architekten Anton Waldhauser wurde dieser am 22. Oktober 1937 der Wiener Bevölkerung als öffentliche Parkanlage übergeben und 1943 unter die Obhut und Pflege des Stadtgartenamtes gestellt.

1945 war der Friedhof während der Schlacht um Wien Schauplatz von Kampfhandlungen zwischen der Roten Armee und einer SS-Einheit, zudem wurden in den Monaten davor Teile des Areals durch Bombentreffer schwer beschädigt. Bald nach Kriegsende wurde unter Mitwirkung von Hans Pemmer mit der erneuten Instandsetzung der Anlage begonnen, sodass der Friedhof bereits ab dem 3. August 1946 wieder für die Öffentlichkeit zugänglich war. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg ließ das Wiener Kulturamt nachträglich Gedenksteine und Grabmäler für prominente Verstorbene errichten, falls diese beispielsweise in Ehrengräber auf dem Zentralfriedhof überführt oder in Schachtgräbern beerdigt worden waren. Dies betraf unter anderem die Grabstellen von Alois Negrelli von Moldelbe, Moritz Daffinger, Karl Agricola, Johann Georg Albrechtsberger und Joseph Drechsler.

Im November 1957 wurde seitens des Wiener Stadtbauamtes einer Verlängerung des Landstraßer Gürtels geplant, die Trasse sollte ursprünglich nördlich des Friedhofs verlaufen. Deshalb wurde 1958 eine Verkleinerung des Friedhofs im Bereich des rechts vom Eingang gelegenen, nördlichen Ecks um rund 1.500 m² vorgenommen, dazu mussten vier historisch bedeutende Gräber um einige Meter versetzt werden (Louis Montoyer, Jakob Hyrtl, Karl Krottenthaler und Johann Nepomuk Höfel). Das Mausoleum des Ziegel-Industriellen Heinrich von Drasche-Wartinberg, welches nie für Beisetzungen benutzt wurde, stuften die zuständigen Kunsthistoriker hingegen als nicht erhaltungswürdig ein. Als diese Anpassungen bereits durchgeführt waren, änderte das Stadtbauamt seine Pläne dahingehend, dass die Verbindung des Gürtels zur projektierten „Autobahnverbindung Wien Süd“ nunmehr südlich des Friedhofs verlaufen sollte. Die frei gewordene Fläche im Norden der Anlage wiederum kam stattdessen dem kommunalen Wohnbau zugute. Zwischen der Hofmannsthalgasse und der neu gezogenen nördlichen Friedhofsbegrenzung wurde ein 1959 fertiggestellter Gemeindebau errichtet, eine zugehörige Grünfläche inklusive Kinderspielplatz reicht heute bis zur Friedhofsmauer.

Erst viele Jahre später machte der Bau der Autobahn A23 und ihrer Anbindung an den Landstraßer Gürtel eine erneute Verkleinerung des Friedhofsareals nötig, diesmal aber nur um einige Quadratmeter im südlichen Eck der Anlage. Hier wurden drei historisch relevante Gräber um wenige Meter versetzt, unter anderem jenes des Industriellen Karl Klinkosch. Seit der Eröffnung dieses Autobahnabschnittes in den 1970er Jahren schmiegen sich die in diesem Bereich als Hochstraße ausgeführte Stadtautobahn und ihre Abfahrt zum Gürtel in einer Kurve eng an die Süd- und Ostseite des Sankt Marxer Friedhofs.

1996 wurde im Auftrag des Bundesdenkmalamtes ein gartendenkmalpflegerisches Konzept erarbeitet. Unter anderem wurde in Zusammenarbeit mit dem Wiener Kulturamt eine Musterrestaurierung an zwei typischen Grabmälern durchgeführt. Eine Analyse des Steinmaterials ergab, dass für die Stelen und das Medaillon des größeren Grabsteines feinkörniger Leithakalkstein aus Stotzing verwendet wurde, während die Inschriftplatten aus Solnhofer Kalkschieferplatten und die Sockel und Aufsätze aus grobkörnigem Leithakalkstein aus St. Margarethen und Kaisersteinbruch bestanden.

Im August 2005 beschloss die Stadt Wien ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur weiteren Erhaltung des Friedhofs. Hauptaugenmerk wurde dabei auf die Instandsetzung der Grabsteine gerichtet, da diese zu einem großen Teil aus Sandstein bestehen und in keinem guten Zustand sind. Grabmäler aus vergleichsweise witterungsresistenten Materialien wie Marmor oder Granit wurden zur damaligen Zeit nur selten hergestellt. Im Auftrag des Kulturamtes wurden alle Grabstellen und deren Erhaltungszustand in einer Datenbank erfasst. Nun sollen im Zuge eines vom Wiener Altstadterhaltungsfonds unterstützten, mehrjährigen Projektes beschädigte und verwitterte Grabsteine restauriert werden.

Der Friedhof heute: Der Sankt Marxer Friedhof befindet sich im Süden des 3. Wiener Gemeindebezirks Landstraße. Er ist von einer unverputzten Ziegelmauer umgeben, deren südöstliche Seite die Bezirksgrenze zum 11. Bezirk Simmering bildet. Der Friedhof hat eine beinahe rechteckige Form und eine Fläche von rund 60.000 m². Ursprünglich gab es hier mehr als 8.000 Gräber, von denen heute noch 5.635 erhalten sind.

Trotz seiner Lage an einer von Schwerverkehr frequentierten Straße und zudem an einer Stadtautobahn samt Abfahrt bietet der Friedhof dem Besucher Erholung und weitestgehend Ruhe, nicht zuletzt aufgrund eines Hunde- und Radfahrverbots auf dem gesamten Gelände. Entlang des Hauptweges und auf etlichen Nebenwegen sind zahlreiche Parkbänke aufgestellt. Zur Zeit der Belegung war der Friedhof nur spärlich mit Vegetation ausgestaltet und bot vermutlich ein insgesamt eher trostloses Bild. Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass der Friedhof nach seiner Schließung jahrzehntelang nicht gepflegt wurde und sozusagen verwilderte, ist das Areal heutzutage dicht mit Bäumen und Sträuchern bewachsen. Unter anderem gibt es hier unzählige Fliedersträucher, der Friedhof gilt als eines der dichtest mit Flieder bewachsenen Gebiete in Wien. So ist neben dem wohl wichtigsten touristischen Anziehungspunkt, dem Mozartgrab, auch die Fliederblüte im April und Mai erwähnenswert, während der man den Friedhof ungewohnt farbenprächtig erleben kann.

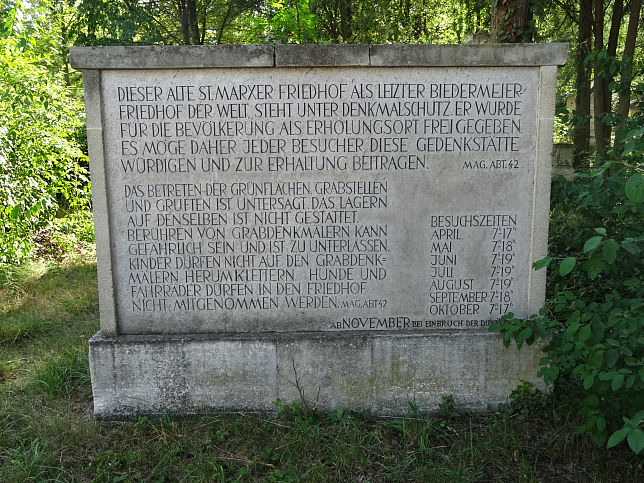

Friedhofsanlage und Grabstätten: Betritt man den Friedhof durch das Eingangstor in der Leberstraße 6–8, findet man unmittelbar rechts davon das zweistöckige Wärterhaus. Zur linken Hand steht auf einer ansonsten leeren Fläche eine Informationstafel, an dieser Stelle befand sich früher die Leichenkammer, in der die Särge per Verordnung für eine Frist von 48 Stunden bis zur Beisetzung aufbewahrt wurden, um das Risiko der Beerdigung von Scheintoten zu minimieren. Der als Allee gestaltete Hauptweg führt direkt vom Eingangstor zum Zentrum des Friedhofs. Der Beginn dieser Allee wird zu beiden Seiten von je einem steinernen Genius mit gesenkter Fackel flankiert, die dazugehörigen Urnensockel tragen die Inschriften „Trennung ist unser Loos, Wiedersehen unsere Hoffnung“ und „Auf irdische Trennung folgt seelige Vereinung“.

Nähert man sich dem Zentrum des Friedhofs, verbreitert sich der Hauptweg und endet schließlich an einem monumentalen, steinernen Friedhofskreuz, auf dem der gekreuzigte Jesus Christus dargestellt ist. Die Vorderseite des Sockels trägt die Inschrift „Ich bin die Auferstehung und das Leben“ (Johannes 11, 25). Zu beiden Seiten dieses Alleeabschnitts befindet sich der Bereich der Schachtgräber, anstelle der einstigen Gräberreihen sieht man hier Wiesen mit Baum- und Strauchbepflanzung. Nur einige wenige Gedenkgrabsteine erinnern an die zahlreichen hier Beerdigten.

Im hinteren Teil des Friedhofs befindet sich das laut Hans Pemmer einst von den Totengräbern so genannte Judendörfl, eine Abteilung mit nach Südosten ausgerichteten und dicht aneinandergereihten Einzelgräbern. Der Ursprung dieser Bezeichnung ist nicht bekannt, Angehörige der jüdischen Gemeinde wurden hier jedenfalls nicht bestattet, in einer der vorderen Grabreihen liegen beispielsweise zwei katholische Priester begraben. Seit 1835 war es zwar für getaufte, zum Christentum konvertierte Juden möglich, sich auf christlichen Friedhöfen (also auch jenem von Sankt Marx) bestatten zu lassen, Mitglieder der jüdischen Gemeinde wurden zur damaligen Zeit aber auf dem jüdischen Friedhof Währing beigesetzt. Bei einem über dem Friedhofstor gemauerten Hexagramm dürfte es sich um keine Darstellung des jüdischen Davidsterns handeln, sondern möglicherweise um ein Schutzsymbol gegen Dämonen, das bereits im Mittelalter auch von Christen benutzt wurde. Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei diesem sechszackigen Stern um eines der hier zu findenden Ewigkeitssymbole, die man auf diesem Friedhof immer wieder bemerkt. Jede in sich geschlossene Darstellung – Kreis, Dreipass usw. – ist ein solches Symbol.

Die Schachtgräberfelder: Zum wohl bekanntesten Grabmal im Bereich der Schachtgräber, jenem von Wolfgang Amadeus Mozart, führt auf der linken Seite des Hauptweges ein kurzer Kiesweg. Auf der anderen Seite der Allee befindet sich das Grab des Komponisten Johann Georg Albrechtsberger, eines Zeitgenossen Mozarts, dem zu Ehren das Wiener Kulturamt 1947 an der vermuteten Grabstelle ein großes Grabmal mit Engelsstatue errichten ließ.

Im rechten Schachtgräberfeld fand auch Josef Madersperger seine letzte Ruhe. Madersperger gilt als Erfinder der Nähmaschine, konnte dies aber nicht zu seinem finanziellen Vorteil nutzen und starb 1850 verarmt im nahe gelegenen Versorgungshaus St. Marx. Die Wiener Schneiderinnung ließ 1924 an seiner ungefähren Grabstelle ein schmiedeeisernes Kreuz anstelle eines davor vom Madersperger-Biografen Rudolf Granichstaedten-Czerva aufgestellten Holzkreuzes errichten und pflegt dieses bis zum heutigen Tage. Der Blumenschmuck auf seinem Grab bildet mit jenem auf Mozarts Grabstelle die Ausnahme auf dem ansonsten weitestgehend naturbelassenen Friedhof.

Zwei weitere erwähnenswerte Schachtgräber sind jene der im preußisch-österreichischen Krieg gefallenen sächsischen und österreichischen Soldaten. Die sächsischen Soldaten wurden links vom Hauptweg beerdigt, ein Gedenkstein mit der Inschrift „Hier ruhen sächsische Krieger, 1866“ kennzeichnet die Grabstelle. Das 1933 vom Wiener Krieger- und Kameradschaftsverband instandgesetzte Grab der österreichischen Soldaten befindet sich inmitten des rechten Schachtgräberfeldes, der von Sträuchern überwucherte Gedenkstein („Hier ruhen österreichische Krieger, 1866“) ist von den Gehwegen aus kaum wahrnehmbar.

Abteilung der griechisch-nichtunierten Kirche: Auf dem Friedhof liegen Angehörige verschiedener christlicher Konfessionen begraben, nebst Katholiken ruhen hier beispielsweise auch evangelische Verstorbene. Ab 1820 wurden hier laut einer Verordnung der niederösterreichischen Landesregierung auch Angehörige der griechisch-nichtunierten Kirche (entspricht der heutigen griechisch-orthodoxen Kirche) beerdigt. 1837 erwarb die griechisch-nichtunierte Gemeinde Zur Hl. Dreifaltigkeit ein an den Friedhof angrenzendes Grundstück und errichtete darauf eine eigene Abteilung.

In dieser Abteilung, die heute als rechteckige, mehrere Gräberreihen umfassende Ausbuchtung an der südöstlichen Friedhofsmauer existiert, wurden auch Angehörige der serbisch-nichtunierten (serbisch-orthodoxen) Kirche und allem Anschein nach auch Mitglieder der sowohl griechisch- als auch serbisch-unierten (griechisch- bzw. serbisch-katholischen) Kirche beerdigt. Prominente hier beerdigte Persönlichkeiten sind beispielsweise der Praterunternehmer Basilio Calafati, der griechische Freiheitskämpfer Alexander Ypsilantis (1903 nach Rappoltenkirchen und schließlich 1964 nach Athen überführt) und der 1897 nach Belgrad überführte Philologe Vuk Stefanovic Karadžic.

Für eine separate Einfriedung dieser Abteilung zur Zeit der Belegung gibt es keine Anzeichen, ein mit einem Holztor versperrter Eingang an der westlichen Mauer wurde erst vor wenigen Jahren vom Stadtgartenamt eingebaut und dient nur den Gärtnern als Zugang zu einem Abladeplatz außerhalb des Friedhofsgeländes. Zwei noch heute erhaltene Begrenzungssteine, die im Bereich des wahrscheinlichen Eingangs dieses Areals stehen, deuten vielmehr auf eine einfachere Abgrenzung vom restlichen Friedhof, beispielsweise mittels einer Kette hin. Die Verlängerung eines Seitenweges des Friedhofs wird so zum Hauptweg der griechischen Abteilung, auf dem sich im Zentrum ein großes Kreuz befindet. Der Querbalken dieses griechisch-nichtunierten Friedhofskreuzes trägt auf einer Seite eine griechische Inschrift (Tetelestai) und auf der anderen Seite die deutsche Entsprechung „Es ist vollbracht“, dies war eines der sieben letzten Worte, die Jesus Christus während seiner Kreuzigung sprach.

Gestaltung der Gräber: Konträr zu den damals schmucklosen und nicht einmal gekennzeichneten Schachtgräbern wurden Einzelgräber mitunter überaus prunkvoll gestaltet. So finden sich verschiedene Ausprägungen der während des rund 90-jährigen Belegungszeitraums des Friedhofs vorherrschenden Stilepochen. Viele Grabsteine sind im Empirestil gestaltet, aber auch andere klassizistische, der Antike nachempfundene Elemente sind ebenso vertreten wie der Historismus mit beispielsweise neugotischen Spitzbögen und neuromanischen Formen, manchmal wurden die verschiedenen Kunststile auch kombiniert.

Ein häufig verwendetes Stilelement ist eine Grabskulptur in Form eines Todesengels, teils mit Urne oder gesenkter Fackel, wie etwa beim Mozartgrab oder den beiden Statuen im Eingangsbereich. Erwähnenswert sind auch etliche Grabsteine, die römischen Grabaltären nachempfunden wurden. Kreuze findet man für einen christlichen Friedhof überraschend wenige, dafür Symbole, die den Beruf des Verstorbenen repräsentieren, wie z. B. eine Lyra für Musiker.

Auf vielen Grabsteinen findet man Inschriften, die die Bedeutung von Titeln für die Wiener Bevölkerung zur Zeit des Biedermeier widerspiegeln. Man ließ damals in Stein meißeln, was auch nur einigermaßen als Titel verwendet werden konnte. Oft waren es bloß einfache Berufsbezeichnungen, die von den Menschen aber ebenso stolz getragen wurden wie etwa ein Adelstitel oder akademischer Grad. So findet man auf dem Sankt Marxer Friedhof Grabinschriften wie etwa bürgl. Lust und Ziergärtner, herrschaftlicher Wirthschaftsrath und Mitglied der n. oest. Landwirthschafts-Gesellschaft, geprüfte Lehrerin, bgl. Fischhändlerswittwe, k. k. Hof Mundwäscherin, fürstl. Esterhazy'sche Oberbuchhalters Witwe, bürgl. Kanalräumer und k. k. Post-Cassenverwalter, Realitätenbesitzer dessen Witwe. Auf etlichen Grabsteinen steht auch der Zusatz Hausbesitzer oder Hausinhaber, was darauf zurückzuführen ist, dass in den damals stetig wachsenden Vorstädten es sich etliche Bürger leisten konnten, eines der neu erbauten Häuser zu erwerben, um fortan von den Einnahmen aus dem Mietzins gut leben zu können.

Das Mozartgrab: Die wohl bekannteste und meistbesuchte Grabstätte auf dem Sankt Marxer Friedhof ist jene des Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart starb am 5. Dezember 1791 in seiner Wiener Wohnung und wurde am darauf folgenden Tag in seiner Wohnung aufgebahrt. Zur damaligen Zeit war es üblich, dass die Angehörigen und andere Trauergäste bereits im Zuge der Aussegnung vom Verstorbenen Abschied nahmen und den Leichenzug höchstens bis zur Stadtgrenze, nicht aber bis zum Friedhof begleiteten. So endete in den Abendstunden des 6. Dezember der Trauerzug bei Mozarts Überführung bereits beim Stubentor, wenngleich es Berichte gibt, wonach der Komponist Johann Georg Albrechtsberger und seine Familie es sich nicht nehmen ließen, den Sarg bis zum Sankt Marxer Friedhof zu begleiten. Dort angekommen, wurde der Sarg vorerst in der Leichenkammer untergebracht, da seit 1753 eine Beerdigungsfrist von 48 Stunden vorgeschrieben war, die zur Rettung etwaiger Scheintoter dienen sollte. Die Beisetzung dürfte somit am 8. Dezember erfolgt sein, in einem Schachtgrab ohne Kreuz oder andere Kennzeichnung. Manchen irrigen Quellen zufolge wird davon ausgegangen, dass damals nur Joseph Rothmeyer (sein Grab befindet sich auch auf dem Friedhof, Position 149), der ab 1802 hauptamtlicher Totengräber und davor wahrscheinlich Gehilfe war, die exakte Position von Mozarts Grabstelle bekannt war. Tatsache ist jedoch, dass der Totengräber, der Mozart begrub, der im Dienste des Wiener Bürgerspitalfonds stehende Simon Preuschl war, während Rothmeyer mit Mozarts Begräbnis nichts zu tun hatte. Als Mozarts Witwe Constanze im Jahr 1808 oder 1809 erstmals das Grab besuchen wollte, konnte der diensthabende Totengräber nur vage Angaben bezüglich der Position der Grabstelle machen. Sein Vorgänger Joseph Rothmeyer war erst wenige Monate davor verstorben, anderen Quellen zufolge sprach Constanze noch vor seinem Tod mit Rothmeyer, erfuhr aber auch nur, dass die Stelle nicht mehr genau bestimmbar sei. Im Laufe der Jahrzehnte wurden immer wieder Stimmen laut, die das völlige Fehlen eines würdigen Grabmals Mozarts bemängelten. Erst 1855, ein Jahr vor Mozarts hundertstem Geburtstag, gab schließlich der Wiener Bürgermeister Johann Kaspar von Seiller den Auftrag, die möglichst exakte Position von Mozarts Grab zu finden und zu kennzeichnen, nicht zuletzt, um den fortwährenden diesbezüglichen Nachfragen ein Ende zu bereiten. Eine amtliche Untersuchung wurde eingeleitet, und nach der Auswertung von Aussagen verschiedener Personen und einer Begehung des Friedhofs entschied man sich für eine Stelle im Bereich der dritten und vierten Schachtgräberreihe, an der sich Mozarts Gebeine laut Protokoll zumindest „mit größter Wahrscheinlichkeit“ befanden, und ließ dort ein Grabdenkmal errichten. Dieses vom Bildhauer Hanns Gasser gestaltete Grabmal wurde am 6. Dezember 1859 enthüllt, aber bereits 1891, anlässlich Mozarts hundertstem Todestag, auf den Zentralfriedhof überführt, wo es seither als Teil des Mozart-Monuments in der Komponisten-Ehrengräbergruppe steht. Hermine Cloeter ist es zu verdanken, dass die Aufzeichnungen über die Lage des ursprünglichen Mozart-Grabes wieder aufgefunden wurden.

An der nunmehr erneut schmucklosen und ungekennzeichneten Stelle errichtete der Friedhofswärter Alexander Kugler ein schlichtes Grabmal, das er aus nicht mehr benötigten Teilen anderer Gräber zusammenstellte (siehe dazu Spolien). Im Kriegsjahr 1945 wurde das Grabdenkmal schwer beschädigt und 1950 vom Bildhauer Florian Josephu-Drouot instand gesetzt. Die zerstörte Grabtafel, die von Josephu-Drouot durch eine neue ersetzt wurde, wird vom Bezirksmuseum Landstraße verwahrt. Das 2005 erneut restaurierte Grabmal befindet sich auch heute an jener Stelle, an der Mozarts sterbliche Überreste vermutet werden.

Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe) vom 8.12.1931, Seite 6: Mozarts Friedhof. Von Dr. Ernst Weizmann. In träumerische Versunkenheit gebettet ist der alte Friedhof in St. Marx, der mit seinen vielen künstlerisch bedeutsamen Monumenten zwischen Zypressen und Kastanienbäumen der glanzvollsten Epoche unsrer Vaterstadt nachtrauert. Geheiligt ist dieser Ort als der Friedhof Mozarts. Zwischen undurchdringlichem Buschwerk von Schlehdorn und Hollunder, nahe der großen Kastanienallee, die noch heute den Hauptweg darstellt, liegt zwischen vier alten Tujabäumen die Stätte, um die sich heute Legende und ehrfürchtige Ueberlieferung schlingen. Freilich, von den in die Mozart-Literatur eingegangenen Berichten kann nicht viel vor der strengen Prüfung des Historikers bestehen. Vor der Ausstellung des Mozart-Denkmals auf diesem Friedhof wurden vom Magistrat der Stadt Wien Erhebungen angestellt, um endlich — viel zu spät für sichere Ergebnisse — das wirkliche Grab des jung verstorbenen großen Tonhelden zu finden. Das reichhaltige Ergebnis mußte trotzdem von dem Referenten Magistratssekretär Oestreicher mit einigen vorsichtigen Worten nur als „sehr wahrscheinlich" bezeichnet werden. Nach den Akten einiger Wiener Archive ist es als sicher anzunehmen, daß jahrzehntelang das wirkliche Grab Mozarts in einwandfreier Weise zu ermitteln war, während heute, 140 Jahre nach dem Tode Mozarts, die Hoffnung endgültig aufgegeben werden muß, seine Gebeine jemals zu finden. Noch die Totengräber Kugler und Janko wußten manche Ueberlieferung und den Besuch mancher berühmten Persönlichkeit zu schildern. Manches war aber schon vor zwanzig Jahren unwiederbringlich verloren, weil nach dem Urteil von Zeitgenossen die Gleichgültigkeit so groß war, daß selbst Zeugen, die um das Grab Mozarts recht gut Bescheid wußten, kein Gehör fanden und sich schließlich verbittert zurückzogen. Dies gilt von Mozarts Freund Jakob Freystädter, einem Musiker. Von Karl Friedrich Hirsch, einem Enkel Johann Georg Albrechtsbergers, dies gilt namentlich von dem Totengräber, der Mozarts sterbliche Hülle in das „allgemeine Grab" legte, worunter wir uns jedoch nicht etwa ein modernes Massengrab, sondern einen kleineren Schacht für vier Särge denken müssen; zwischen solchen Schächten blieb immer ein kleiner Erdsockel stehen, um den Einsturz zu verhindern. Auch andre Zeugen, wie der Flötist des Operntheaters Karl Scholl und ein dem Namen nach unbekanntes Bettelweib, der Ueberlieferung nach die Witwe eines Musikers, der Mozart gut gekannt hatte, haben Mitteilungen gemacht, deren Glaubwürdigkeit ziemlich zweifelhaft ist. Ueber die Geschichte des St. Marxer Friedhofes sind nur wenige Daten bekannt. Daß mit 1. Jänner 1784 der neue Friedhof vor der St.-Marxer Linie Wiens in Benützung genommen wurde, berichtet uns der verläßliche Topograph Ignaz de Lucca, auch durch die Eintragungen in dem Landstraßer Urbar (Grundbücher im Archiv der Stadt Wien) ist diese Angabe bestätigt. Die Friedhofsarea wurde durch den Ankauf eines Ackers und kleiner Weingärten gewonnen, dis zur Grundobrigkeit des St.-Marxer Bürgerspitals gehörten. Die Burgsriedensgrenze [Burgfriedensgrenze ?] durchschnitt den Friedhof der Länge nach und war durch Grenzsteine an den Außenwänden gekennzeichnet, die bei der jedesmaligen Erweiterung kommissionell versetzt wurden. Da die Grabmonumente nur an der Einfassungsmauer angebracht werden durften, der sehr kleine Friedhof aber schon im Jahre 1789 eine Erweiterung erfuhr und ein Teil der Mauer bei den mehrfachen Vergrößerungen immer abgetragen werden mußte, bis sie schließlich 1872 zur Gänze neu ausgeführt wurde, verschwanden fast alle Grabdenkmale aus der Zeit Kaiser Josefs und der anschließenden Jahre. Solche tauchen erst wieder auf, als die strengen Begräbnisvorschriften wenigstens stillschweigend aufgehoben waren. Interessant unter den mehrfachen Erweiterungen, über die wir aus Plänen des 19. Jahrhunderts (in der Plan- und Schriftenkammer der Stadt Wien) unterrichtet werden, war die Eröffnung eines eigenen Friedhofes für die griechische Religionsgemeinde, der bis 1836 nur ein schmaler Streifen an der vom Eingänge aus links gelegenen Mauer zugewiesen war. In den letzten Jahren hatte dieser „Freythof" bereits den vierfachen Umfang gegenüber der ursprünglichen Ausdehnung angenommen, bot aber bei den volkreichen Gebieten, die ihm zugewiesen waren, längst nicht mehr genügend Platz, so daß mit der Eröffnung des Zentralfriedhofes am 1. November 1874 die Beerdigungen hier und auf den andern Vorortefriedhöfen eingestellt wurden. Nur in den Grüften durften noch durch fünf Jahre Beilegungen erfolgen. Seither liegen die vielen schönen Grabmale in einem während der Sommermonate fast undurchdringlichen Urwald von Gestrüpp und Hecken, die namentlich in der Umgebung des Mozart-Grabes jede Annäherung ausschließen. Hier stehen viele Prachtwerke der Alt-Wiener Bildhauerei und Steinmetzkunst, Repräsentanten der verschiedenen Gräbmalstilarten, die besonders die antiken Formen in strenger Sachlichkeit und Vollendung wiedergeben. Von den vielen Berühmtheiten, die hier in idyllischer Ruhe eines klassischen Haines den letzten Schlaf tun, fallen besonders die Vertreter des Mozart-Kreises auf. In der selben Reihe wie der unsterbliche Meister des „Don Juan" ruht — gleichfalls in einem Massengrab — der Domorganist Johann Georg Albrechtsberger. Mozarts Nachfolger als „Kapellmeisters-Adjunkt bei St. Stephan", der auch im Leben Beethovens eine große Rolle spielt. An der oberen Kirchhofmauer ist die Gruft der Familie Richter-Niemetschek, die das Sterbliche des ersten, für den Freund ehrlich begeisterten Mozart-Biographen Franz Xaver Niemetschek einschließt, der 1349 hier beigesetzt wurde. Die Namen Diabelli, Abbé Maximilian Stadler (berühmt durch seine Stellungnahme im Streite um das Reguiem Mozarts), Hönig v. Henikstein, durchweg Zeitgenossen Mozarts, der Komiker Anton Hasenhut (der, bekannt unter dem Namen „Hasenhütl", 1841 als Achtzigjähriger starb), der Staatsmann Johann Philipp v. Cobenzl, an den einer der schönsten Grabsteine erinnert, Georg Auerhammer, Professor der Musik, im Leben Mozarts öfter genannt — das sind die Erinnerungen, die in Verbindung mit dem Tondichter der „Zauberflöte" vor den Angen des Besuchers vorübergleiten. Hier liegt an unbekannter Stelle, auch in einem Massengrab, der Sachse Friedrich August Kanne, gestorben 1833 in der Leopoldstadt in der Großen Pfarrgasse Nr. 211, ein begeisterter Verehrer Mozarts und Schöpfer des schönsten Gedichtes auf Mozart; hier liegt seine — Hausfrau Theresia Uhrl, der er, nach dem Verlassenschaftsakt, den — Zins schuldig blieb. An einer versteckten Stelle ruht in einem Grab ohne Stein Johann Dolezalek, den Beethoven gutmütig einen „böhmischen Dickschädel" nannte; hier findet sich das Grabmal Jakob Hyrtls, des Bruders des Anatomen, seines Zeichens Kupferstecher, der die böse Sage von Mozarts Schädel zu verantworten hat; an der rechten Friedhofsmauer, ganz überwuchert von Gebüsch, der kleine Grabstein des bekannten Wiener Buchhändlers und Verlegers Leopold Grund; dann findet der Wanderer die Erinnerungsstätten an Max Korn und Julie Löwe vom Burgtheater, an die Ballettmeisterin der Oper

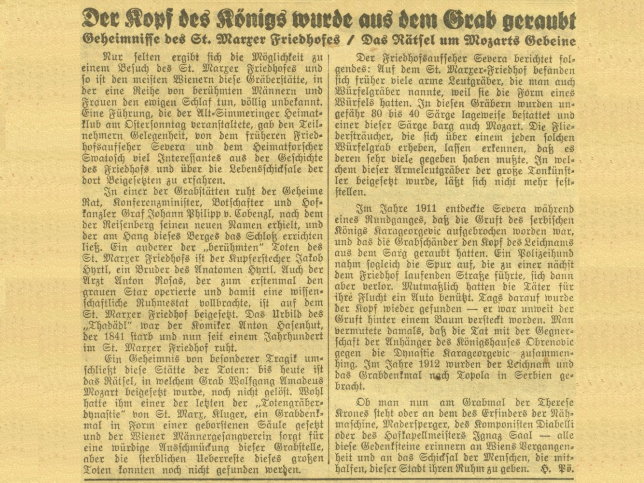

Illustrierte Kronen Zeitung vom 8.4.1942, Seite 5: Der Kopf des Königs wurde aus dem Grab geraubt. Geheimnisse des St. Marxer Friedhofes/ Das Rätsel um Mozarts Gebeine. Nur selten ergibt sich die Möglichkeit zu einem Besuch des St. Marxer Friedhofes und so ist den meisten Wienern diese Gräberstätte, in der eine Reihe von berühmten Männern und Frauen den ewigen Schlaf tun, völlig unbekannt. Eine Führung, die der Alt-Simmeringer Heimatklub am Ostersonntag veranstaltete, gab den Teilnehmern Gelegenheit, von dem früheren Friedhofsaufseher Severa und dem Heimatforscher Swatosch viel Interessantes aus der Geschichte des Friedhofs und über die Lebensschicksale der dort Beigesetzten zu erfahren. In einer der Grabstätten ruht der Geheime Rat, Konferenzminister, Botschafter und Hofkanzler Graf Johann Philipp v. Cobenzl, nach dem der Reisenberg seinen neuen Namen erhielt, und der am Hang dieses Berges das Schloß errichten ließ. Ein anderer der „berühmten" Toten des St. Marxer Friedhofs ist der Kupferstecher Jakob Hyrtl, ein Bruder des Anatomen Hyrtl. Auch der Arzt Anton Rosas, der zum erstenmal den grauen Star operierte und damit eine wissenschaftliche Ruhmestat vollbrachte, ist auf dem St. Marxer Friedhof beigesetzt. Das Urbild des „Thadädl" war der Komiker Anton Hasenhut, der 1841 starb und nun seit einem Jahrhundert im St. Marxer Friedhof ruht. Ein Geheimnis von besonderer Tragik um schließt diese Stätte der Toten: bis heute ist das Rätsel, in welchem Grab Wolfgang Amadeus Mozart beigesetzt wurde, noch nicht gelöst. Wohl hatte ihm einer der letzten der „Totengräberdynastie" von St. Marx, Kluger, ein Grabdenkmal in Form einer geborstenen Säule gesetzt und der Wiener Männergesangverein sorgt für eine würdige Ausschmückung dieser Grabstelle, aber die sterblichen Ueberreste dieses großen Toten konnten noch nicht gefunden werden. Der Friedhofsaufseher Severa berichtet folgendes: Auf dem St. Marxer-Friedhof befanden sich früher viele arme Leutgräber, die man auch Würfelgräber nannte, weil sie die Form eines Würfels hatten. In diesen Gräbern wurden ungefähr 80 bis 40 Särge lageweise bestattet und einer dieser Särge barg auch Mozart. Die Fliedersträucher, die sich über einem jeden solchen Würfelgrab erheben, lassen erkennen, daß es deren sehr viele gegeben haben mußte. In welchem dieser Armeleutgräber der große Tonkunstler beigesetzt wurde, läßt sich nicht mehr feststellen. Im Jahre 1911 entdeckte Severa während eines Rundganges, daß die Gruft des serbischen Königs Karageorgevic aufgebrochen worden war, und das die Grabschänder den Kopf des Leichnams aus dem Sarg geraubt hatten. Ein Polizeihund nahm sogleich die Spur auf, die zu einer nächst dem Friedhof laufenden Straße führte, sich dann aber verlor. Mutmaßlich hatten die Täter für ihre Flucht ein Auto benützt. Tags darauf wurde der Kopf wieder gefunden — er war unweit der Gruft hinter einem Baum versteckt worden. Man vermutete damals, daß die Tat mit der Gegnerschaft der Anhänger des Königshauses Obrenovic gegen die Dynastie Karageorgevic zusammenhing. Im Jahre 1912 wurden der Leichnam und das Grabdenkmal nach Topola in Serbien gebracht. Ob man nun am Grabmal der Therese Krones steht oder an dem des Erfinders der Nähmaschine, Madersperger, des Komponisten Diabelli oder des Hofkapellmeisters Ignaz Saal — alle diese Gedenksteine erinnern an Wiens Vergangenheit und an das Schicksal der Menschen, die mithalfen, dieser Stadt ihren Ruhm zu geben.

Persönlichkeiten und andere, die hier beerdigt wurden: Die nachfolgende Tabelle prominenter Verstorbener und weniger prominenter Verstorbener enthält Personen, die einst auf dem Sankt Marxer Friedhof begraben waren oder es auch heute noch sind. Einige von ihnen waren ursprünglich auf Vorstadt-Friedhöfen beerdigt und wurden nach deren Stilllegung hierher verlegt. Andere wiederum wurden vom Sankt Marxer Friedhof nach dessen Schließung auf einen anderen Friedhof überführt, etliche davon in Ehrengräber auf dem Zentralfriedhof, die Grabstellen wurden teilweise nachträglich vom Kulturamt mit Gedenksteinen versehen. Die noch heute hier Beerdigten liegen sowohl in Einzelgräbern als auch in den Schachtgräbern im Zentrum des Friedhofs.

| Name | Lebensdaten | Tätigkeit | Liegeort |

| A | |||

| Dominik Adami | 1777-1847 | Besitzer des Café's Adami in der Rotenturmstraße 25 | St. Marxer Friedhof, 113 |

| Johann Baptist Adler | 1741-1817 | Kameral-Tabak-Direktor und Siegelgefälledirektor | St. Marxer Friedhof |

| Karl Agricola | 1779–1852 | Maler | St. Marxer Friedhof, 96 |

| Johann Georg Albrechtsberger | 1736–1809 | Komponist und Musiktheoretiker | St. Marx, Schachtgrab, 35 |

| Katharina Sidonia Aken, geb. Freiin Dubsky von Wittenau | † 1862 | Besitzerin einer Menagerie, Physharmonika-Spielerin und Pianistin | St. Marxer Friedhof, 65b |

| Therese Amesberger | 182x-1849 | Schauspielerin | St. Marxer Friedhof, 114a |

| Leontine von Anastasie | Gutsbesitzerstochter | St. Marxer Friedhof | |

| Victor Franz von Andrian-Werburg | 1813–1858 | Politiker | St. Marx 87, Zentralfriedhof, 0-1-2 |

| Martin Angelmaier | 1811-1866 | Tonkünstler | St. Marxer Friedhof, 11b |

| Theresia Arco | 1811-1863 | Hausinhabersgattin | St. Marxer Friedhof |

| Nicolaus Argenti | 1771-1839 | Türkischer Untertan | St. Marxer Friedhof |

| Georg Auerhammer | 1765-1844 | Professor der Musik | St. Marxer Friedhof, 60a |

| Josepha Barbara Auernhammer | 1758–1820 | Komponistin und Pianistin | St. Marxer Friedhof |

| Maximilian von Auersperg | 1771-1850 | Graf, General der Kavallerie (Schlacht bei Leipzig) | St. Marxer Friedhof, 76 |

| Vincenz Freiherr von Augustin | 1780-1859 | Offizier, Feldzeugmeister | St. Marxer Friedhof, 79, jetzt St. Barbara-Friedhof in Linz. |

| B | |||

| Johann Baptist Bach | 1779–1847 | Advokat | St. Marxer Friedhof, 98 |

| Christoph de Bach jun. | † 1815 | Sohn von Zirkusdirektor Christoph de Bach sen. | St. Marxer Friedhof, 63 |

| Christoph de Bach sen. | 1768–1834 | Zirkusdirektor und k. k. Kunst- und Schulbereiter | St. Marxer Friedhof, 49 |

| Johanna Bacsmeygei | 18xx-1865 | Hausinhaberin Ungargasse 14 | St. Marxer Friedhof |

| Constantin Balatcheano | 1816-1853 | Colonel et Chevalier | St. Marx |

| Michael von Barich, auch Mihael Baric | 1792-1859 | Staatsbeamter, Hofkonzipist | St. Marxer Friedhof, 78 |

| Johann Bauer | 18xx-1859 | k.k. Official des obersten Gerichtshofes | St. Marx |

| Johann Bauer (Sohn) | 18xx-1874 | Mediziner | St. Marx |

| Alexander Baumann | 1814–1857 | Komponist und Dichter | St. Marx 207a, Zentralfriedhof |

| Josef von Benczur | † 1846 | Offizier, FML. | St. Marxer Friedhof, 113b |

| Karoline Benko | 1800–1828 | Malerin | St. Marxer Friedhof, 60 |

| Johanna und Johann von Benvenuti | 1791-1853, 1873-1858 | St. Marxer Friedhof | |

| Johann Nepomuk Berger | 1814-1871 | Bürger und Kaufmann, Produktenhändler, Gemeinderat | St. Marxer Friedhof |

| Ferdinand Bergmüller | 1802-1868 | Vizebürgermeister | St. Marxer Friedhof, 43 |

| Jeremias Bermann | 1770-1855 | Kunst- und Musikalienhändler | St. Marxer Friedhof, 194a |

| Johann Siegmund Bermann | 1794-1846 | Kunsthändler, Kunstkenner und Schriftsteller | St. Marxer Friedhof, 129a |

| Karl Andre Bernbrunn | † 1832 | Vater der Theatherdirektors Carl | St. Marxer Friedhof, 52a |

| Sophia Bibesco (Bibesko) | verm. gest. 1851 | Tochter des Fürsten der Wallachey | St. Marxer Friedhof |

| Karl von Birago | 1792–1845 | Festungs- und Brückenbauer | Zentralfriedhof |

| Jacob Biringer | 17xx-1841 | Weinwirt | St. Marxer Friedhof |

| Johann Melchior Birkenstock | 1738–1809 | Politiker und Schulreformer | St. Marxer Friedhof, XII |

| Josef Blahack | 1780–1846 | Komponist | St. Marxer Friedhof, 83 |

| Aloys Blumauer | 1755–1798 | Dichter | St. Marx, VIII, verschollen |

| Wenzel Carl Wolfgang Blumenbach | 1791–1847 | Schriftsteller, Geograph | St. Marxer Friedhof, 180c |

| Rosa Blühdorn von Wertheimstein | 1805/1806-1837 | St. Marxer Friedhof | |

| Franz Bobel (Babel) | 1843-1859 | Kadett des 6. Infantrieregiments | St. Marxer Friedhof |

| Anton Boller | 1811-1869 | Philologe, Universitätsprofessor für Sanskrit | St. Marxer Friedhof, 27 |

| Karl Bogner | † 1850 | Besitzer des Kaffeehauses "Zur lustigen Blunzen" | St. Marxer Friedhof, 85a |

| Josef Freiherr von Bonomo | 1768-1850 | Feldzeugmeister | St. Marxer Friedhof |

| Jacob Carl Böhm | 1802-1858 | Arzt | St. Marxer Friedhof |

| Josef von Bonomo | 1768-1850 | Offizier, FMZ. | St. Marxer Friedhof, 126 |

| Johann Börner | 1780-1856 | Steinmetzmeister | St. Marxer Friedhof, 199c |

| Carolina von Bottaro Costa | 18xx-1858 | Gattin des Herrn Franz Ritter Bottaro-Costa | St. Marxer Friedhof |

| Joseph Boulet | † 1870 | Schauspieler, Bibliothekar des Theater an der Wien | St. Marxer Friedhof, 121 |

| Caecilia Freyin von Bouviez | 1787-1832 | Witwe eines k.k. Oberstleutnants | St. Marxer Friedhof |

| Ludmilla Boxler | 1848 oder 1849-1868 | Gattin eines Chocoladefabrikanten | St. Marxer Friedhof |

| Maria Victoria Baston von Brandsträt (Bransträt) | 17xx-1841 | k.k. Oberlieutenant-Tochter | St. Marxer Friedhof |

| Karl Johann Braun von Braunthal | 1802-1866 | Schriftsteller | St. Marxer Friedhof, 11 |

| Franz Xaver Brauner | † 1857 | Pädagoge, Oberaufseher der deutschen Schulen | St. Marxer Friedhof, 205a |

| Johann Gottfried Bremser | 1767-1827 | Dr., Naturwissenschaftler (Werk: Lebende Würmer in lebenden Menschen) | St. Marxer Friedhof, XVIII |

| Carl Freiherr von Brentano-Cimaroli | 1783-1847 | Banker | St. Marxer Friedhof |

| Pierre Bretel | 1793-1867 | Hoftanzlehrer | St. Marxer Friedhof, 138 |

| Josef Freiher von Bretfeld-Chlumcsansky | 1777-1839 | k.k. Kämmerer und Hofrat der Hof- und Staatskanzlei | St. Marxer Friedhof, 145 |

| Peter von Brevern | † 1844 | Offizier, Russischer General | St. Marxer Friedhof, 113d |

| Ludwig von Brevillier | 1800-1855 | Industrieller, Gewerbetreibender | St. Marxer Friedhof, 192 |

| Therese Breyer | 1834-1865 | Kirchen- und Opernsängerin | St. Marxer Friedhof, 86 |

| Johann Brotesser | † 1859 | Kapellmeister und Musikdirektor | St. Marxer Friedhof, 218 |

| Antonia Gräfin von Bubna-Littitz | 17xx-1846 | k.k. Kämmerers- und Hauptmanns-Witwe | St. Marxer Friedhof |

| Franz Xaver Burgermeister R. von Beerburg | 1783-1867 | Sektionschef im Finanzministerium | St. Marxer Friedhof, 69 |

| Anna und Marie Butschek | 1823-1857 u. 1830-1868 | St. Marxer Friedhof | |

| C | |||

| Anton Caché (auch Anton Cachèe) | † 1860 | Schauspieler des Leopoldstädter Theaters | St. Marxer Friedhof, 25a |

| Basilio Calafati | 1800–1878 | Praterunternehmer | Zentralfriedhof, 30C-6-5 |

| Francisca Calafati | 1791-1859 | St. Marxer Friedhof | |

| Anton von Callot | 1767-1836 | Offizier, GM. | St. Marxer Friedhof, 157 |

| Georg Carabelli von Lunkaszprie | 1787-1842 | Hofzahnarzt (Systematisches Handbuch der Zahnheilkunde) | St. Marxer Friedhof, 143 |

| Heinrich Graf Castiglioni | 1790-1853 | k. k. Feldmarschall-Lieutenant | St. Marxer Friedhof, 177 |

| August Chabert | 1818-1849 | Kirchenrechtslehrer, Priester | St. Marxer Friedhof, 119a |

| Chazis | 1789 | Einer der ältesten Grabsteine aus rotem Marmor (im Historischen Museum) | St. Marxer Friedhof, 191a |

| Josef Julius Czermak | 1799-1851 | Professor der Physiologie und höheren Anatomie | St. Marxer Friedhof, 165 |

| Gustav Ignaz von Chorinsky | 1806-1873 | Statthalter von Niederösterreich und Krain | St. Marxer Friedhof, 56 |

| Michael von Cichocki | 1782-1833 | Ritter des Würtembergischen Militär-Verdienst-Ordens | St. Marxer Friedhof |

| Philipp von Cobenzl | 1741–1810 | Staatsmann | St. Marxer Friedhof, 31 |

| Amalie von Coith | 1792-1829 | St. Marxer Friedhof, 155 | |

| Franz Conrad | 1797-1846 | Siebenbürgischer Politiker, Diplomat | St. Marxer Friedhof |

| Ludwig von Cordier von Löwenhaupt | 1800-1870 | Offizier, FML. | St. Marxer Friedhof, 23b, 1912 Überführung Hietzinger Friedhof |

| Ludwig Creutzer | 1811-1866 | Primararzt der Rudolfstiftung | St. Marxer Friedhof |

| D | |||

| Moritz Daffinger | 1790–1849 | Maler | St. Marx 72, Zentralfriedhof, 14A-44 |

| Peter Danhauser | Ortsrichter und Gerichtsbeisitzer | St. Marxer Friedhof | |

| Christian Johann Nepomuk Dassanowsky | 1780–1839 | Staatsmann | St. Marxer Friedhof |

| Jakob Josef Daniel Ritter von David | 1792-1859 | k.k. Hofrath | St. Marxer Friedhof |

| Jakob Degen | 1760–1848 | Erfinder | St. Marxer Friedhof, 80b |

| Wilhelmine Demuth | 18xx-1857 | k.k. Ober-Lieutenants-Gattin | St. Marxer Friedhof |

| Anton Deodat | 17xx-1871 | k.k. Hofpostofficial | St. Marxer Friedhof |

| Vinzenz Des Fours | 1778-1857 | Offizier, Geheimer Rat, Kämmerer und General der Kavallerie | St. Marxer Friedhof, 75 |

| Anton Diabelli | 1781–1858 | Komponist und Musikverleger | St. Marxer Friedhof, 205 |

| Franz Joseph von Dietrichstein | 1767–1854 | Staatsmann | St. Marxer Friedhof, 90 |

| Friedrich Ditmar | † 1853 | Lampenfabrikant, zus. mit Bruder Karl Rudolf Ditmar | St. Marxer Friedhof, 182a |

| Johann Emanuel Dolezálek | 1780-1858 | Musikopädagoge, Komponist, Tonkünstler | St. Marxer Friedhof, 123 |

| Georg Raphael Donner | 1693–1741 | Bildhauer (Donnerbrunnen am Neuen Markt) | St. Marx, verschollen, I |

| Ignaz Donner | 1752-1803 | Münzgraveur im Hauptmünzamt | St. Marxer Friedhof, V |

| Drasche | Ziegeleibesitzer, Industrieller | St. Marxer Friedhof, 16 (1958 demoliert) | |

| Joseph Drechsler | 1782–1852 | Komponist und Musikpädagoge | St. Marxer Friedhof, 180c |

| Georg von Dubsky von Wittenau | † 1831 | Besitzer eines Wachsfigurenkabinettes (im Haus "Schöne Schläferin") | St. Marxer Friedhof, 65a |

| E | |||

| Franz Ebner | 17xx-1816 | Fischhändler und Hausinhaber | St. Marxer Friedhof |

| Ludwig Freiherr von Eckhardt | 1767-1843 | Feldzeugmeister | St. Marxer Friedhof, 74 |

| Walburga Freyinn von Eger | 1769-1837 | Vice-Präsidentens-Witwe | St. Marxer Friedhof |

| Julius Egghard | 1834–1867 | Pianist und Komponist | St. Marxer Friedhof, 199 |

| Alexander Christ von Ehrenblüh | 1805-1873 | Rittmeister | St. Marxer Friedhof |

| Joseph Christ von Ehrenblüh | 1770-1841 | Maria-Theresien-Ritter, Oberst | St. Marxer Friedhof, 89 |

| Adam Ehrenreich | 1778-1852 | Kupferstecher (Werk: Belvederegalerie) | St. Marxer Friedhof, 99 |

| Julius Freiherr von Enzenberg | † 1836 | Deutschordensritter | St. Marxer Friedhof, 43a |

| Leopold Eisvogel | 1772-1838 | Bierwirt und Kunstfreund | St. Marxer Friedhof, 184b |

| Leopold Ernst | 1808–1862 | Architekt, Dombaumeister von St. Stephan in Wien | St. Marxer Friedhof, 29 |

| Konstantin von Ettinghausen | 1760-1826 | Offizier, GM. | St. Marxer Friedhof, 39a |

| Franz Exel | 1817-1858 | Gastwirt in Wien-Wieden | St. Marxer Friedhof |

| F | |||

| Johann Philipp Faber | 1756-1841 | Offizier, FMZ. (Mitglied der Wildensteiner Ritterschaft zur blauen Erde) | St. Marxer Friedhof, 158 |

| Gottfried Ubald Fechner | † 1831 | Doktor der Heilkunde | St. Marxer Friedhof, 53 |

| Peter Fendi | 1796–1842 | Maler | St. Marx 139, Zentralfriedhof, 14A-43 |

| Franz Fernolendt | † 1866 | Besitzer einer chem. Fabrik in Erdberg | St. Marxer Friedhof, 85b |

| Michael Josef Fesl | 1788-1864 | Theologe, Priester | St. Marxer Friedhof, 3a |

| Ernst von Feuchtersleben | 1806–1849 | Arzt und Schriftsteller | St. Marx, 116, enterdigt, Zentralfriedhof, 14A-17 |

| Franz Ficker | 1782-1849 | Ästhetiker und Literaturhistoriker | St. Marxer Friedhof, 125a |

| Alois Fiedler | † 1840 | Dekan und Rektor an der Wiener Universität | St. Marxer Friedhof, 153b |

| Anton Fink | † 1855 | Offizier, GM., Lehrer des Bombardierkorps 1826-1851 | St. Marxer Friedhof, 142b |

| Andreas Fischer | 1754-1819 | Architekt | St. Marxer Friedhof, 148 |

| Anton Fischer | 17xx-1860 | Hausinhaber Landstraße 400 | St. Marxer Friedhof |

| Anton Fischer | † 1854 | Staatsbeamter, Magistrats-Marktkommissär | St. Marxer Friedhof, 194c |

| Joseph Fischer | 1769-1822 | Maler, Kupferstecher, Lithograph | St. Marxer Friedhof, 26 |

| Ludwig Karl Folliot von Creneville | 1765-1840 | Maria-Theresien-Ritter, General der Kavallerie | St. Marxer Friedhof, 70 |

| Johann Baptist von Foresti | 1776-1849 | Offizier und Pädagoge | St. Marxer Friedhof, 125 |

| Franz Forster | † 1859 | Architekt | St. Marxer Friedhof, 80a, nicht mehr vorhanden! |

| Ernestine Baronne de Frazer (Huber) | 17xx-1862 | k.k. Beamtenwitwe | St. Marxer Friedhof |

| Emanuel Friedrich Ritter von Friedrichsthal | 1809-1842 | Reiseschriftsteller | St. Marxer Friedhof |

| Johann N. Friese | † 1866 | Professor an der Universität Wien | St. Marxer Friedhof, 206 |

| Elisabeth Gräfin von Froloff-Bagréeff-Speransky | 1799-1857 | Schriftstellerin, russische Geheimratswitwe | St. Marxer Friedhof |

| Josef Froon von Kirchrath | 1740-1821 | Maria-Theresien-Ritter, FMZ. | St. Marxer Friedhof, 62 |

| Josef Frueth | 1745-1835 | Grundrichter (Ortsrichter) in Erdberg | St. Marxer Friedhof, 67a |

| Karl Fuchs | 1788-1853 | Staatsbeamter, Jubilierter Kassier der k.k. Hauptkassen | St. Marxer Friedhof, 182 |

| Carl Ferdinand Füchs | 1811–1848 | Komponist | St. Marxer Friedhof, 124 |

| Ferdinand Füß | 17xx-1850 | Weltpriester, Ehrendomherr von Kremsier und Pfarrer zum Hl. Rochus von 1812-1850 | St. Marxer Friedhof, 118 |

| G | |||

| Franz Anton de Paula Gaheis | 1763–1809 | Pädagoge und Lokalhistoriker | St. Marxer Friedhof, XIII |

| Johann Gänsbacher | 1778–1844 | Komponist | St. Marx 140, Zentralfriedhof, 0-1-61 |

| Johann Gansterer | 1771-1850 | Hausbesitzer und Unternehmer | St. Marxer Friedhof, 36 |

| Peter Pappa Georg | 1800-1857 | Großhändler aus Mazedonien | St. Marxer Friedhof |

| Anna Gerber | 17xx-1858 | Victualienhändler-Gattin | St. Marxer Friedhof |

| Franz Geringer | † 1804 | Bürger und Hauseigenthümer, Beisitzer der Bürgerspital-Wirtschafts-Comm. | St. Marxer Friedhof |

| Franz Geringer | † 1817 | Gastwirt "Zu den drei Hacken" in der Singerstraße | St. Marxer Friedhof, 37c |

| Gabriel von Geringer, Freiherr von Ödenberg | 1758-1825 | Maria-Theresien-Ritter, GM. | St. Marxer Friedhof, 39 |

| Jacob Giger | 1751-1834 | Grundrichter der Vorstadt Landstraße | St. Marxer Friedhof, 45 |

| Anton Girsch | 1815-1873 | Privatier | St. Marxer Friedhof |

| Hermine Glinska | † 1868 | Schriftstellerin | St. Marxer Friedhof, 212b |

| Anna Gottlieb | 1774-1856 | Schauspielerin und Sängerin | St. Marxer Friedhof, 207 bzw. Grab 4032 |

| Karl Josef Götz | 1837-1861 | Schauspieler | St. Marxer Friedhof, 24 |

| Franz Xaver Gruber | 1801-1862 | Maler | St. Marxer Friedhof, 13 |

| Leopold Grund | 1782-1822 | Buchhändler | St. Marxer Friedhof, 38a |

| Karl Josef Grysar | 1801-1856 | Philologe und Archäologe (Werk: Über den römischen Mimus) | St. Marxer Friedhof, 199a |

| Wilhelm Cestmir Gutmannsthal | 1818-1861 | Beamter der Kaiser Ferdinands Nordbahn, Komponist in Prag und Wien | St. Marxer Friedhof |

| Ferdinand Günzel | 1798-1858 | Hauseigentümer und öffentlicher Fabriks-Gesellschafter | St. Marxer Friedhof, 107 |

| H | |||

| Magdalena Haager (Hager) | 17xx-1831 | bürgl. Gastgeberin | St. Marxer Friedhof |

| Franz Josef Hadatsch | 1798–1849 | Beamter und Schriftsteller | St. Marxer Friedhof, 94 |

| Josef Hagenbucher | † 1856 | bgl. Bierwirt "Zum wilden Mann" | St. Marxer Friedhof, 200a |

| Anton Haidmann | 1772-1855 | Arzt und Hausbesitzer | St. Marxer Friedhof, 87c |

| Sophie Hansen | 1830-1851 | Gattin vom Architekten Theophil von Hansen | St. Marxer Friedhof, 120 |

| Georg Harmer | † 1872 | Bildhauer | St. Marxer Friedhof, 212f |

| Johann Harnisch | 1778-1826 | Direktor der Graveur-Akademie | St. Marxer Friedhof, 66 |

| Ferdinad Harrach | † 1796 | Maria-Thersien-Ordensritter, Feldmarschall-Leutnant | St. Marxer Friedhof, XIV |

| Philipp Karl Hartmann | 1773–1830 | Arzt und Schriftsteller | St. Marxer Friedhof, 188 |

| Anton Hasenhut | 1766–1841 | Schauspieler | St. Marxer Friedhof, 137 |

| Georg Hauger | 1792-1859 | Offizier, Militärperson im Tiroler Volksaufstand | St. Marxer Friedhof, 214 |

| Franz Haunold | 1774-1833 | Apotheker in der Leopoldstadt | St. Marxer Friedhof |

| Michael Hauptmann | † 1853 | Gasthofbesitzer "Zum goldenen Lamm" | St. Marxer Friedhof, 90a |

| Mina und Sigmund von Hausegger | xxxx-1859, unbekannt | St. Marxer Friedhof | |

| Karoline Freiin von Hauser | 1790-1870 | k.k. Oberstleutnants-Witwe | St. Marxer Friedhof |

| Katharina Haydn | 1802-1855 | St. Marxer Friedhof | |

| Johann Nepomuk Ritter von Haymerle | 1793-1833 | k.k. Hofkriegsagent, Agent des Deutschen Ritterordens, Hofbeamter | St. Marxer Friedhof |

| Alois Hänisch | 1788-1839 | Kaffeehausbesitzer | St. Marxer Friedhof |

| Wenzel von Häring | 1772-1853 | Offizier, FML. | St. Marxer Friedhof, 95 |

| Richard Heinrich | 18xx-1867 | Regimentsarzt | St. Marxer Friedhof |

| Carl Henikstein | 1773–1828 | Musikliebhaber | St. Marxer Friedhof, 37b |

| Sophie Josepha von Herbst, geb. Freyin Uchtritz von Steinkirchen | 1787-1836 | k.k. Feldapotheker-Senior-Gattin | St. Marxer Friedhof, 156a |

| Carl Hickl | 1811-1855 | Schriftsteller | St. Marxer Friedhof, 44 |

| Lorenz Hieß | † 1819 | Stärkemacher, Gründer eines Versorgungshauses | St. Marxer Friedhof, 176b |

| Johann Hießmanseder | 1813-1870 | Antiquar und Schätzmeister | St. Marxer Friedhof |

| Hild | Hohe Stele mit Rundnische und antike Lampe am Grabmal | St. Marxer Friedhof, 153 | |

| Joseph Hittl (Hitl) | 17xx-1832 | Gastgeber auf der Landstraße | St. Marxer Friedhof, 53a |

| Karl Bernhard Freiherr von Hitzinger | 1786-1863 | Staatsbeamter, kaiserlicher Reichsrat | St. Marxer Friedhof, 87f |

| Karl Freiherr von Hock | 1808-1869 | Staatsbeamter, Direktor des Hauptzollamtes | St. Marxer Friedhof, 120a |

| Jacob Hofbauer | xxxx-1870 | Setzer bei der Wiener Zeitung | St. Marxer Friedhof |

| Joseph Hofeneder | 17xx-1818 | Fischhändler | St. Marxer Friedhof |

| Josef Hofmann | 1764-1843 | Professor der Tonkunst | St. Marxer Friedhof, 73 |

| Johann Hoffmann | 1803–1865 | Theaterdirektor | St. Marxer Friedhof, 109 |

| Johann Nepomuk Höfel | 1786-1864 | Akademischer Maler | St. Marxer Friedhof, 3 |

| Carl Högl | 1789–1865 | Wiener Stadtbaumeister | St. Marxer Friedhof |

| Johann Hohenleiter | 1801-1867 | Privatcassier | St. Marxer Friedhof |

| Elisabeth Hörl | 18xx-1833 | Hausinhaber-Tochter auf der Landstraße Nr. 440 | St. Marxer Friedhof |

| Karl Hörl | 1794-1858 | Vorsteher der Gemeinde Landstraße | St. Marxer Friedhof, 12 |

| Paul Hörl | 1794-1858 | Vorsteher der Gemeinde Landstraße | St. Marxer Friedhof |

| Franz Hornek | 18xx-1870 | Hausbesorger | St. Marxer Friedhof |

| Lory Hornischer | 1850–1868 | Schauspielerin | St. Marxer Friedhof, 212c |

| Franz Horzalka | 1798 oder 1800-1871 | Musiker, Musiklehrer, Komponist | St. Marxer Friedhof, 4 |

| Nikolaus Thomas Host | 1761-1834 | Botaniker | St. Marxer Friedhof, 44a |

| Karl Hummel-Bourdon | 1769-1840 | Miniaturmaler | St. Marxer Friedhof, 131 |

| Ferdinand Hutter |

† 1850 | Offizier, Major | St. Marxer Friedhof, 127 |

| Michael Hüsch | 17xx-1859 | Privatier | St. Marxer Friedhof |

| Gräfin Henriette von Huyn | 1786-1862 | Komtess von Lazanzky Freiin von Bukove | St. Marxer Friedhof |

| Jakob Hyrtl (Sohn) | 1799–1868 | Kupferstecher | St. Marxer Friedhof, 1 |

| Jakob Hyrtl (Vater) | 1768-1852 | Theaterorchester-Mitglied | St. Marxer Friedhof, 93a |

| I | |||

| Karl Isenflamm | 1755-1833 | Großhändler | St. Marxer Friedhof, 191b |

| Emma von Ivichich | 1818-1844 | Tochter eines k.k. Majors | St. Marxer Friedhof |

| J | |||

| Gustav Maria Jäger (Jaeger) | 1835-1861 | Landschaftsmaler, Radierer und Lithograph | St. Marxer Friedhof, 203 |

| Karl Ritter von Jeckl | 1797-1871 | Beamter, k.k. Regierungsrat | St. Marxer Friedhof |

| Sebastian Jenull | 1777-1848 | Jurist | St. Marxer Friedhof, 74b |

| Marianne Jermer | xxxx-1861 | Hofobstlieferantin | St. Marxer Friedhof, 48 (falsch Pemmer) |

| Ivan Franjo Jukic | 1818-1857 | Schriftsteller aus Bosnien und Herzegowina | St. Marxer Friedhof |

| Friedrich Jung (mögl. auch Ferdinand Raimunds Lehrherrn) | † 1824 | Zuckerbäcker | St. Marxer Friedhof, 66a |

| K | |||

| Mathias Kadisch | 17xx-1863 | Privatier | St. Marxer Friedhof |

| Josef Kaerle | 1802-1860 | Philologe, Doktor der Theologie und Professor der orientalischen Sprachen | St. Marxer Friedhof, 211 |

| Johann Kaiser | 1791-1855 | Doctor der Philosophie, Professor der Weltgeschichte, Ehrenbürger | St. Marxer Friedhof |

| Wilhelm Kaiser | 1791-1855 | Professor der Weltgeschichte, Historiker | St. Marxer Friedhof, 119 |

| Friedrich August Kanne | 1778–1833 | Komponist und Schriftsteller | St. Marxer Friedhof, IX |

| Vuk Stefanovic Karadžic (Wuk Stephanowitsch Karadschitsch) | 1787–1864 | Wissenschaftler, Dichter und Diplomat | St. Marx 170, Belgrad, hist. Kathedrale Innenstadt |

| Alexander Karageorgewitsch (Karageorgevic) | 1806-1885 | Fürst, serbischer König | St. Marxer Friedhof, 168, Überführung 1912 nach Topola, St. Georgs-Kirche |

| Theodor Georg Ritter von Karajan | 1810–1873 | Germanist, Präsident der Akademie der Wissenschaften | St. Marxer Friedhof, 169a |

| Josef Kastan | 1795–1861 | Baumeister | St. Marxer Friedhof |

| Joseph Katter | † 1841 | Dom-Subkantor von St. Stephan | St. Marxer Friedhof, 134 |

| Friedrich Kaufmann | 1839–1870 | Maler | St. Marxer Friedhof, 14 |

| Elise Kärcher | † 1876 | Stiftung für arme Leute (Landstraßer Hauptstraße 93, 15.03.1874) | St. Marxer Friedhof, 210a |

| Cölestin Keppler | 1784-1858 | Universitätsprofessor, Theologe | St. Marxer Friedhof, 12c |

| Karl von Kesaer | † 1863 | Staatsbeamter, Hofrat | St. Marxer Friedhof, 146 |

| Francisca von Khünburg Stenerberg | 17xx-1831 | Freyin von Dienersberg | St. Marxer Friedhof |

| Carl Khym | 1773-1859 | Zahlmeister | St. Marxer Friedhof |

| Joseph Freiherr Froon von Kirchrath | 1740-1821 | Feldzeugmeister und Commandeur des Maria Theresien-Ordens | St. Marxer Friedhof |

| Dominik Klang | 1806-1859 | Gemeindevorsteher und Ortsrichter der Leopoldstadt | St. Marxer Friedhof, 212d, Zentralfriedhof (1898) |

| Anna Klement | 1797 oder 1798-1866 | Hausbesitzerin in Erdberg | St. Marxer Friedhof |

| Jakob Klier | 1790-1868 | Beamter, Gartenbauer, Blumenzüchter, Sekretär der Gartenbaugesellschaft | St. Marxer Friedhof |

| Carl Klinkosch | 1797–1860 | Silberschmied | St. Marxer Friedhof, 106 |

| Gottfried Vinzent Knina | 1827-1861 | Regimentskapellmeister | St. Marxer Friedhof, 30 |

| Josef Leonhard Knoll | 1775-1841 | Professor der Geschichte, Historiker | St. Marxer Friedhof, 185c |

| Jan Kollár | 1793–1852 | Dichter | St. Marx 87b, Vyšehrad, Prag (1904) |

| Mathias Konz | 1788-1864 | Pfarrer zu Maria Geburt am Rennweg | St. Marxer Friedhof, 50 |

| Jernej Kopitar | 1780–1844 | Sprachwissenschaftler und Slawist | St. Marx (bis 1897); Navje, Laibach (von 1897) |

| Maximilian Korn | 1782–1854 | Burgschauspieler | St. Marxer Friedhof, 186 |

| Joseph Kornhäusel | 1782–1860 | Architekt | Zentralfriedhof, 14A-45A (1920) |

| Ignaz Kölbl | † 1850 | Weinwirt, Fleischhauer und Hausinhaber | St. Marxer Friedhof, 113f |

| Joseph Clessin von Königsklee | 1780 oder 1781-1847 | k.k. Hofkriegsrat | St. Marxer Friedhof |

| Josef Kotschy | 18xx-1768 | k.k. Finanz-Rath | St. Marxer Friedhof |

| Johann Ernst (Ernest) Krähmer | 1795-1837 | Oboist, Csakanvirtuose und Komponist | St. Marxer Friedhof |

| Anna Kreiß | 17xx-1833 | Gastgeber- und Hausinhaber-Gattin | St. Marxer Friedhof |

| Josef Kriegler | Gastgeber | St. Marxer Friedhof, 176 | |

| Margaretha Krischkowsky | 183x-1869 | Gastgeber-Gattin | St. Marxer Friedhof |

| Therese Krones | 1801–1830 | Schauspielerin | St. Marx 150, Zentralfriedhof, 32A-45A |

| Karl Krottenthaler | 1818-1864 | Komponist | St. Marxer Friedhof, 2 |

| Franz Valentin Kruthoffer | 17xx-1829 | k.k. Bothschafts-Secretär | St. Marxer Friedhof |

| Josef von Kudler | Jurist | St. Marxer Friedhof, 100 | |

| Kudriaffsky | Familie Kudriaffsky | St. Marxer Friedhof, 152 | |

| August Kunzek Edler von Lichton | 1795-1865 | Physiker | St. Marxer Friedhof, 184a, exhumiert |

| Hermann Peter von Künigl | 1765-1853 | Feldzeugmeister | St. Marxer Friedhof, 40 |

| L | |||

| Andreas Lanser | 1779-1859 | Wiener Vize-Bürgermeister | St. Marxer Friedhof, 217 |

| Antoine Charles Louis de Lasalle | 1775–1809 | Französischer Feldherr | St. Marxer Friedhof, 31a |

| August Laskowsky | 1809-1854 | Akademischer Silbergraveur | St. Marxer Friedhof, 181a |

| Johann und Maria von Leis zu Laimburg | 1781-1867, 1791-1871 | Rechnungsbeamter | St. Marxer Friedhof |

| Dr. Ritter von Lebenswarth | 1803-1879 | Mediziner | St. Marxer Friedhof |

| Heinrich von Lebzeltern | † 1846 | Offizier, GM. | St. Marxer Friedhof, 113c |

| Anton Paul Lechner | 1792-1860 | Kaufmann | St. Marxer Friedhof, 85 |

| Timotheus Ledóchowski | 1792-1846 | Offizier und und Erzieher des späteren Kaisers Franz Joseph. | St. Marxer Friedhof |

| Josef Lemberger | 1782-1858 | Logenmeister im k. k. Hofburgtheater | St. Marxer Friedhof |

| Moritz Leopolder | † 1869 | Erfinder in der Schwachstromtechnik | St. Marxer Friedhof, 45b |

| Josef Lewitus | 1829-1868 | Brandweiner | St. Marxer Friedhof |

| Johann Ev. Lidl | 1787-1833 | Veterinärmediziner | St. Marxer Friedhof |

| Franz Liegle | 1783-1842 | Magistratischer Steuereinnehmer | St. Marxer Friedhof |

| Johann Limbeck, Freiherr von Lilienau | 1767-1842 | Politiker | St. Marxer Friedhof, 165 |

| Ignaz Lindner | 1777-1835 | Mathematiker und Beamter | St. Marxer Friedhof |

| Josef Lobmeyr | 1792-1855 | Glashändler | St. Marxer Friedhof, 80 |

| Josef Löffler | † 1828 | Totengräber (allhier) | St. Marxer Friedhof, 149 |

| Franz Freiherr von Löhr | † 1848 | Staatsbeamter, k.k. Kämmerer | St. Marxer Friedhof, 160a |

| Karl Freiherr von Löhr | † 1847 | Staatsbeamter, k.k. Kämmerer und Regierungsrat | St. Marxer Friedhof, 160a |

| Julie Sophie Löwe | 1786–1852 | Burgschauspielerin | St. Marxer Friedhof, 114 |

| Johann Christian Löwenfeld | 1810-1868 | St. Marxer Friedhof | |

| Franz Xaver Josef Mayer von Löwenschwerdt | 1794-1869 | Oberst und Ritter des Maria Theresien-Ordens | St. Marxer Friedhof, 164a |

| Wilhelm Löwenthal | Spediteur, Handelsmann | † 1867 | St. Marxer Friedhof, 84 |

| Anton Lumpert | 1757–1837 | Wiener Bürgermeister | St. Marxer Friedhof, 147 |

| Johann Baptist Ritter von Luschin | 1790-1867 | Staatsbeamter, Hofrat | St. Marxer Friedhof, 186a |

| M | |||

| Vincenz Mack | † 1836 | Besitzer der Zucker-Raffinerie Am Schüttel und des Brauhause in Margareten | St. Marxer Friedhof, 159 |

| Josef Madersperger | 1768–1850 | Erfinder der Nähmaschine | St. Marx, Massengrab, 180b |

| Ferdinand (Josef Ignaz R.) von Malter | 1784-1864 | Offizier, Militärschriftsteller, FML. | St. Marxer Friedhof, 6 |

| Lazar Mamula | 1795-1878 | Maria-Theresien-Ritter, FMZ. (griech. Abteil.) | St. Marxer Friedhof, 171 |

| Johann Managetta | Jurist | St. Marxer Friedhof, 110 | |

| Philipp Managetta | Jurist | St. Marxer Friedhof, 110 | |

| Basilius Manzurani | 1798-1867 | St. Marxer Friedhof | |

| Carl Marek | 1833-1858 | Edler von Marchthal | St. Marxer Friedhof |

| Franz Maringer | 17xx-1838 | bürgerl. Kaffehsieder (Kaffeesieder) | St. Marxer Friedhof |

| Carl Maresch von Marsfeld | 1757-1833 | k.k. Artillerie-Feldmarschall-Lieutenant in Pension | St. Marxer Friedhof, 46a |

| Michael Mathes | † 1839 | Bossierer und Münzgraveur | St. Marxer Friedhof, 38 |

| Marianna von Martines | 1744-1812 | Komponistin, Cembalistin und Sängerin | St. Marxer Friedhof |

| Anton Martinetti | † 1856 | Architekt | St. Marxer Friedhof, 198a |

| Karl Freiherr von Martini-Wasserberg | † 1800 | Jurist, Schöpfer des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches | St. Marxer Friedhof, XIX |

| Franz X. R. von Matoschek | 1758-1828 | Vizedirektor der med.-chirugischen Studien, gewesener Dekan und Rektor magnificus der Universität Wien | St. Marxer Friedhof, 61 |

| Pauline Mattis, auch Mattis-Hasenhut | 1811-1844 | Tänzerin am Hofoperntheater | St. Marxer Friedhof, 141 |

| Caspar Mayer | 1799-1863 | bürgerl. Schneider | St. Marx |

| Johann Mayer von Heldenfels | 1768-1839 | Offizier, GM. | St. Marxer Friedhof, 146a |

| Matthias Mayer | † 1840 | Besitzer des Karpfenbades (Marxergasse 33) | St. Marxer Friedhof, 130a |

| Theodor Mayer | 1810-1866 | Escompte Cassier der k.k. priv. 1ten österreichischen Sparkassa | St. Marx |

| Mayer | Grabmal Mayer | St. Marxer Friedhof, 37 | Marie Meinl | 183x-1862 | bürgl. Handelsmanns Gattin | St. Marxer Friedhof |

| Josef Meisl | † 1790 | Architekt, Liechtensteinscher Baumeister | St. Marxer Friedhof, VII |

| Josef Meißl | † 1868 | Hotelbesitzer "Meißl und Schaden" in der Kärntner Straße | St. Marxer Friedhof, |

| Francisca Meißner | 1813-1859 | k.k. Rechnungsrath-Gattin | St. Marxer Friedhof |

| Johann Matthias Menninger | 1733–1793 | Schauspieler | St. Marxer Friedhof, IV |

| Josephus Theodosius Meschel | 1755-1829 | Pfarrer in Erdberg | St. Marxer Friedhof, 51 |

| Josef Mollner | † 1814 | Steinmetzmeister | St. Marxer Friedhof, 67 |

| Marie Therese Charles de Montbel | 1846-1866 | Sohn von Guillaume Isidore Comte Baron de Montbel, Finanzminister | St. Marxer Friedhof |

| Franz Montoyer | † 1860 | Architekt | St. Marxer Friedhof, 17 |

| Louis (Ludwig Josef) Montoyer | 1749–1811 | Architekt | St. Marxer Friedhof, 17 |

| Franz Morawetz | 1789–1868 | Gründer des Sophienbades | St. Marxer Friedhof, 12b |

| Ignaz Anton Edler von Morgenbesser | 1752-1831 | k.k. Obersthofmeisteramt-Expeditor und Ceremonien-Protokollführer | St. Marxer Friedhof, 108 |

| Peter Prokop Graf Morzin | 1770(1768)-1855 | k. k. Feldzeugmeister | St. Marxer Friedhof, 196 |

| Vincenz Mully | 1771-1847 | Schätzmeister | St. Marxer Friedhof |

| Franz Mumb | 1801-1857 | Gasthofbesitzer "Zum goldenen Brunnen" in der Taborstraße | St. Marxer Friedhof, 65 |

| Joseph Mumb | 1773-1836 | Gasthofbesitzer "Zum goldenen Brunnen" in der Taborstraße | St. Marxer Friedhof, 65 |

| Familie Munsch | - | - | St. Marxer Friedhof, 98 |

| Leo Müller | 1799-1844 | Erfinder, Begründer der öst. Druckmaschinenindustrie | St. Marxer Friedhof, 139c |

| Wolfgang Amadeus Mozart | 1756-1791 | Komponist | St. Marx, urspr. Grab verschollen, 179 |

| Leo Müller | 1799-1844 | Erfinder der Schnelldruckpresse | St. Marxer Friedhof |

| Müller von Müllwerth | 1788-1846 | Offizier, GM. | St. Marxer Friedhof, 113a |

| N | |||

| Amalie Nachbauer | 1853-1868 | St. Marxer Friedhof | |

| Karl Nachodsky Ritter von Neudorf | 1859 | k.k. Hauptmann des 14. Jäger Bat. | St. Marxer Friedhof |

| Gregor Nagl | 1791-1871 | Chordirigent der Pfarre St. Leopold | St. Marxer Friedhof, 88 |

| Johann Natterer | 1787–1843 | Naturforscher | St. Marxer Friedhof, 85b |

| Josef Natterer | † 1852 | Kustos am Hof-Naturalien-Kabinett | St. Marxer Friedhof, 101 |

| Michael Negerle | † 1859 | Erbaute um 1841 das erste Haus in der Negelegasse | St. Marxer Friedhof, 83a |

| Alois Negrelli von Moldelbe | 1799–1858 | Pionier des Eisenbahnwesens, plante den Suezkanal | St. Marx 9, Zentralfriedhof, 32A-23 |

| Barbara Edle von Neuhauser | 1796-1866 | Obristen-Witwe | St. Marxer Friedhof |

| Franz Nickel | 1766-1833 | Ortsrichter der Leopoldstadt | St. Marxer Friedhof, 47 |

| Johann Niebauer | 1839-1856 | Ober-Realschüler | St. Marxer Friedhof |

| Franz Xaver Niemeczek | 1766–1849 | Universitätsprofessor und Mozartbiograf | St. Marxer Friedhof, 102 |

| Franz Nitschner | 1750-1826 | Hofgeflügellieferant, Beisitzer der Bürgerspitalskommission | St. Marxer Friedhof, 57 |

| Peter von Nobile | 1774–1854 | Architekt | Zentralfriedhof, 14A-46A |

| Raimund Nouackh | 17xx-1857 | Privatier | St. Marxer Friedhof |

| O | |||

| Joseph Freiherr von Odelga | 1770-1857 | k. k. Feldzeugmeister | St. Marxer Friedhof, 202 |

| Josef Graf O'Donell | 1756-1810 | Staatsmann | St. Marxer Friedhof, 183 |

| Alfred O'Sullivan | † 1866 | Staatsmann, Königl. belgischer Gesandter | St. Marxer Friedhof, 14a |

| Wilhelm Ostertag | 1787-1842 | Professor der Architektur an der Akademie der bildenden Künste | St. Marxer Friedhof, 139b |

| Franz Joseph Otter | 1760-1836 | Geiger und Direktor der Hofkapelle, Konzertmeister | St. Marxer Friedhof, 122 |

| P | |||

| Johann Baptist von Pacassi | 1758-1818 | Architekt und Astronom | St. Marxer Friedhof, VI |

| Anton Pannasch | 1789–1855 | Schriftsteller | St. Marxer Friedhof, 198 |

| Elias Parish-Alvars | 1808–1849 | Harfenist und Komponist | St. Marxer Friedhof, 74a |

| Maria Theresia von Paradis | 1759–1824 | Komponistin, Pianistin und Sängerin, erblindet | St. Marx, XI, verschollen |

| Ignaz Parhamer | 1715–1786 | Pädagoge und Jesuit | St. Marxer Friedhof, II |

| Alexander Patuzzi | 1813–1869 | Schriftsteller | St. Marxer Friedhof, 208 |

| Louise Pean | Keine Infos! | Tänzerin am Kärntnertortheater | St. Marxer Friedhof, 167, nicht mehr erhalten |

| Franz Perin von Wogenburg | † 1852 | Offizier, GM. | St. Marxer Friedhof, 87a |

| Johann R. von Perthaler | 1816-1862 | Staatsmann | St. Marxer Friedhof, 201 |

| Hubert von Peusquens | 1757-1831 | Feldmarschalleutnant, Staatsrätlicher Referent vom Kriegswesen, Geheimer Rat, Ritter des ungarischen St. Stephans - Ordens | St. Marxer Friedhof, 52 |

| Peter Pfeffermann | 1809-1870 | Mediziner, Zahnarzt | St. Marxer Friedhof, 201b |

| Franz Pfeiffer | † 1868 | Philologe, Germanist | St. Marxer Friedhof, 212e |

| Ida Pfeiffer | 1797–1858 | Weltreisende und Schriftstellerin | Zentralfriedhof, 0-1-12 |

| Jacob Pfeiffer | † 1852 | Bürgerlicher Fischhändler | St. Marxer Friedhof |

| Karl Pfeiffer | Lederfabrikant | St. Marxer Friedhof, 158a | |

| Alois (auch Luigi) Pichl | 1782–1856 | Architekt | St. Marxer Friedhof, 200 |

| Georg Pigall | † 1857 | Musiker, "Natursänger" | St. Marxer Friedhof, 205a |

| Marie Piquot | † 1822 | Hegte eine tiefe Liebe zu Grillparzer, die aber nicht erwidert wurde | St. Marxer Friedhof, 191b |

| Leopold Pirus | Industrieller, Gewerbetreibender | St. Marxer Friedhof, 34c | |

| George Gustavus Charles William du Plat | 1796-1854 | Britischer Generalmajor | St. Marxer Friedhof, 68 |

| Adolf Martin Pleischl | 1787-1867 | Chemiker und Mediziner | St. Marxer Friedhof, 135 |

| Michael Potlis (Botly) | 1812-1863 | Jurist und Politiker | St. Marxer Friedhof, 169 |

| Thomas Pöschl | 1769-1837 | Weltpriester, Bußprediger | St. Marxer Friedhof, XV |

| Joseph Preindl | 1756–1823 | Organist und Komponist | St. Marxer Friedhof, 184 |

| Gabriel Primmer | † 1834 | Vorsteher unter den Weißgärbern | St. Marxer Friedhof, 176 |

| Johann von Prohaska | 1760-1832 | Maria-Theresien-Ritter, FML. | St. Marxer Friedhof, 189 |

| R | |||

| Katharina Raatz von Ehrenstetten | † 1846 | k.k. Majorswitwe | St. Marxer Friedhof |

| Franz Rabensteiner | † 1859 | Tanzlehrer und Ballarrangeurs | St. Marxer Friedhof, 219 |

| Demeter Radosevich von Rados | † 1835 | Offizier, Vizepräsident des Hofkriegsrates, FML. | St. Marxer Friedhof, 172a |

| Emilie Raimund | † 1874 (knapp vor Schließung des FH.) | Schauspielerin | St. Marxer Friedhof, XXIII |

| Johann Rainhardt | 1780-1865 | Offizier, GM, Besitzer des "Kanonenkreuzes" usw., Kommandant des Invalidenhauses (1845-1849) | St. Marxer Friedhof, 185b |

| Friedrich Wilhelm von Reden | 1802–1857 | Statistiker und Politiker | St. Marxer Friedhof, 12a |

| August von Reichmann | † 1828 | Präsident der n.ö. Landesregierung, Geheimer Rat | St. Marxer Friedhof, 40b |

| August Reisinger | † 1870 | Tänzer der Hofoper und Hoftheaterpyrotechniker | St. Marxer Friedhof, 128 |

| Anton von Reisner | 1749-1822 | Maria-Theresien-Ritter, FML. | St. Marxer Friedhof, 28 |

| Heinrich Reisner de Collmann | † 1855 | Großhändler | St. Marxer Friedhof, 192a |

| Siegfried Reißeck | 1819-1871 | Kustos am "Kaiserlich botanischen Museum", auch Dichter | St. Marxer Friedhof, 132 |

| Laurenz Freiherr von Richer | 1787-1856 | Generalmajor, Geheimer Kabinettssekretär der Erzh. Maria Louise | St. Marxer Friedhof |

| Ferdinand Richter | 1811-1859 | Hafen-Capitain, k.k. priv. DDSG | St. Marxer Friedhof |

| Laurenz von Richer | 1787-1856 | Offizier, FMZ. | St. Marxer Friedhof, 195a |

| Franz Riepl | Industrieller, Gewerbetreibender | St. Marxer Friedhof, 201a | |

| Louise von Riernsanckh | 1842-1858 | St. Marxer Friedhof | |

| Rinnböck | Familie Rinnböck | St. Marxer Friedhof, 87e | |

| Maria Theresia Ritterspurg | 1775-1815 | Nonne, Oberin der Elisabethinen | St. Marxer Friedhof, 210a |

| Anton von Rosas | 1791–1855 | Doktor und Professor der Augenheilkunst | St. Marxer Friedhof, 103 |

| Friedrich Knorr Freiherr von Rosenroth | 1783-1856 | k. k. Major | St. Marxer Friedhof |

| Konrad Johann Rosenthal | 1769-1843 | Kunst- und Handelsgärtner | St. Marxer Friedhof, 106a |

| Josef Rössler | † 1852 | Haushofmeister der Frau Gräfin Rosalia v. Esterházy | St. Marxer Friedhof |

| Johann Roth | 1802-1870 | k.k. Stempelschneider und Medailleur | St. Marxer Friedhof, 216 |

| Joseph Rothmeyer | 1764-1809 | Totengräber | St. Marxer Friedhof, 149 |

| Johann Rott | † 1823 | Grundrichter der Leopoldstadt | St. Marxer Friedhof, 151 |

| Dániel Almási Rudics | 1787 oder 1788-1859 | k.k. Hofrat, gewesener Präsident des Pester Wechselrechtsstuhles | St. Marxer Friedhof |

| Anton Ruepp | 1792-1868 | Bezirksvorsteher der Leopoldstadt | St. Marxer Friedhof, 213a, Zentralfriedhof (1909) |

| S | |||

| Ignaz Saal | 1761–1836 | Hofopernsänger | St. Marxer Friedhof, 156 |

| Karl von Saar | 1797-1853 | Miniaturmaler | St. Marxer Friedhof, 175 |

| Josef Freiherr von Sacken | 1782-1853 | Staatsbeamter, Ehrenmitglied der Akademie der bildenden Künste | St. Marxer Friedhof, 178 |

| Franz Sartori | 1782–1832 | Schriftsteller, Geograph | St. Marxer Friedhof, 53b |

| Johann Sartory | 1758-1840 | Schauspieler (Leopoldstädter Theater) | St. Marxer Friedhof, 71 |

| Karl Saßhofer | 17xx-1858 | Jäger im Prater | St. Marxer Friedhof, 212 |

| Ferdinand Freyherr von Schaller | 1796-1856 | k.k. Ministerialrat, Ritter des Ordens der eisernen Krone | St. Marxer Friedhof |

| Franz Schanner | 1786-1857 | Curator der erst öst. Sparkasse | St. Marxer Friedhof |

| Michael Scharff | 1806-1855 | Gemmenschneider und Medailleur | St. Marxer Friedhof, 194 |

| Josef Schawel | xxxx-1863 | Reitschullehrer, Hausbesitzer | St. Marxer Friedhof |

| Johann Martin Schärmer | 1785-1868 | Miniaturmaler | St. Marxer Friedhof, 213 |

| Familie von Scheidlin wahrs. Johann Scheidlin | Großhändler, Adelsgeschlecht | St. Marxer Friedhof, 32 | |

| Joseph Scheiner | 1798-1867 | Röm.-kath. Geistlicher, Theologe und Hochschullehrer | St. Marxer Friedhof, 210 |

| Johann Baptist Schels | 1780-1847 | Offizier und Schriftsteller | St. Marxer Friedhof |

| Johann Baptist Schenk | 1753–1836 | Komponist | St. Marxer Friedhof, X |

| Schenk | Familie Schenk | St. Marxer Friedhof, 144 | |

| Josef Killian Schickh | 1799-1851 | Schriftsteller | St. Marxer Friedhof |

| Johann Schlager | 1786-1852 | Topograph und Archäologe, Historiker | St. Marxer Friedhof, 33b |

| Heinrich und Otto Schlerka | Kindergrabmal | St. Marxer Friedhof, 185a | |

| Johann Schlerka senior | † 1869 | bürgerl. Spenglermeister, Hausbesitzer und Vorstand der Spengler-Genossenschaft | St. Marxer Friedhof |

| Franz Seraphicus Schmid | 1764-1843 | Römisch-katholischer Geistlicher | St. Marxer Friedhof |

| Josef von Schmidburg | 1799-1846 | Präsident der Ständischen Verordnetenstelle in Krain | St. Marxer Friedhof, 74c |

| Schmidl | Reich mit Fialen und Krabben geschmücktes, gotisierendes Grabmal | St. Marxer Friedhof, 54b | |

| Josef Schmidt | 1797/98-1866 | k.k. Hofschauspieler | St. Marxer Friedhof, 8 |

| Johann Georg Schölhammer Ritter von Schölhaim | 1785-1855 | Unter-Staats-Secretär im k.k. Kriegsministerium | St. Marxer Friedhof |

| Paul Schoner | † 1850 | Schauspieler, Hausbesitzer in der Leopoldstadt | St. Marxer Friedhof, 88a |

| Anton von Schön | 1782-1853 | Maria-Theresien-Ritter, FML. | St. Marxer Friedhof, 81 |

| Theresia Schramhofer | 18xx-1837 | Schönfärber-Gattin | St. Marxer Friedhof |

| Franz Schrämbl | 1761-1803 | Buchhändler und Schriftsteller (Allgemeiner deutscher Atlas) | St. Marxer Friedhof, XXII |

| Heinrich Schreyer | Industrieller, Gewerbetreibender | St. Marxer Friedhof, 112 | |

| Sebastian von Schwanenfeld | 1778-1845 | Zauberkünstler | St. Marxer Friedhof |

| Johann Schwarz | 18xx-1868 | Tuchscherermeister | St. Marxer Friedhof |

| Anton Ritter von Schwarzel | 1801-1865 | pens. k. k. Feldmarschall-Lieutenant | St. Marxer Friedhof, 40a |

| Josef Schawel | † 1863 | Gewerbetreibender, Reitschullehrer | St. Marxer Friedhof, 11a |

| Franz von Schwind | 1752-1818 | Staatsbeamter, k.k. Hofsekretär | St. Marxer Friedhof, 37a |

| Susanna von Schwind | 1762-1831 | St. Marxer Friedhof | |

| Josefine Scutta | 1795-1863 | Schauspielerin | St. Marxer Friedhof, 5 |

| Katharina Segatta-Ney | 1792–1852 | k.k. Hofopernsängerin | St. Marxer Friedhof, 105 |

| Julius Seidlitz | 1814-1857 | Schriftsteller | St. Marxer Friedhof, 195b |

| Johann Joseph von Semlin (Ali Mirza Khan) | um 1730-1824 | Offizier im Dienst der Habsburgermonarchie | St. Marxer Friedhof |

| Theresia von Seyfried | um 1792-1857 | Gattin eines Protokoll-Direktors des Magistrats der Stadt Wien | St. Marxer Friedhof |

| Josef Anton von Simbschen | 1746-1820 | Maria-Theresien-Ritter, FMZ. | St. Marxer Friedhof, 166 |

| |

1803-1872 | Industrieller und Erfinder | St. Marxer Friedhof, 126a |

| Josef Simm | 1789-1848 | Offizier, FZM | St. Marxer Friedhof, 77 |

| Balthasar von Simunich | 1785-1861 | k. k. Feldmarschallleutnant und Maria-Theresien-Ritter | St. Marxer Friedhof, 23 |

| Josef Freiherr von Skribanek | 1788–1853 | öst. Feldzeugmeister, Kartograph, Direktor des Militärgeographischen Instituts | St. Marxer Friedhof |

| Josef Freiherr von Smola | 1764-1820 | österreichischer Offizier | St. Marx 162, seit 1903 Zentralfriedhof |