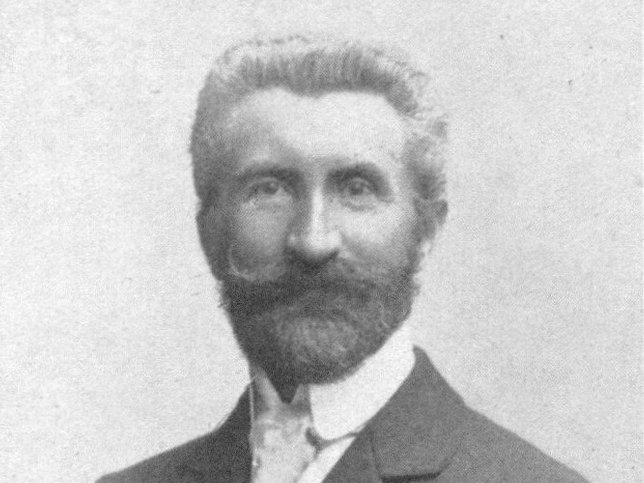

Person - Jakob Lohner

Jakob Lohner (* 7. Oktober 1821, lt. Grabstein 8. Oktober 1821, in Wien; † 19. Februar 1892 in Wien) war ein österreichischer Unternehmer.Leben und Wirken: Jakob Lohner, der Sohn von Heinrich Lohner, trat 1852 gemeinsam mit dem aus Aachen stammenden Joseph Neuss in die Pferdewagenherstellung von Ludwig Laurenzi, dessen Tochter Luise er 1857 auch heiratete, als Kompagnon ein. Nach dem Tod Laurenzis im Jahr 1860 übernahm Lohner das Unternehmen ganz.

Lohners Unternehmen konzentrierte sich hauptsächlich auf die Produktion von Luxuskarossen und Sanitätswagen. Das brachte auch den Auftrag, die ersten Wagen der Wiener Freiwilligen Rettungsgesellschaft herzustellen. Sein Firmensitz musste aufgrund der vermehrten Aufträge vergrößert werden, und so errichtete er eine Betriebsstätte in Wien-Alsergrund, das damals noch ein Vorort von Wien war. Im Jahr 1868 traten sein Bruder F. Lohner und sein Schwager J. Brauner als Gesellschafter in das Unternehmen ein, das von nun an die Firma „Jacob Lohner & Comp.“ führte.

Unter Jakob Lohner übersiedelte das Unternehmen in ein größeres Areal in Wien-Floridsdorf, wo auch eine moderne Gießerei und Federnherstellung errichtet wurden. Zeitgleich wurde ein Direktionsgebäude im 9. Wiener Gemeindebezirk in der Porzellangasse erbaut.

Im Jahr 1887 schied Jakob Lohner aus dem Unternehmen aus und übergab die Leitung seinem Sohn Ludwig Lohner.

Er wurde im Familiengrab (auf Friedhofsdauer) am Pötzleinsdorfer Friedhof (Gruppe D, Nummer 20) bestattet.

Siehe auch Bombardier Rotax Wien.

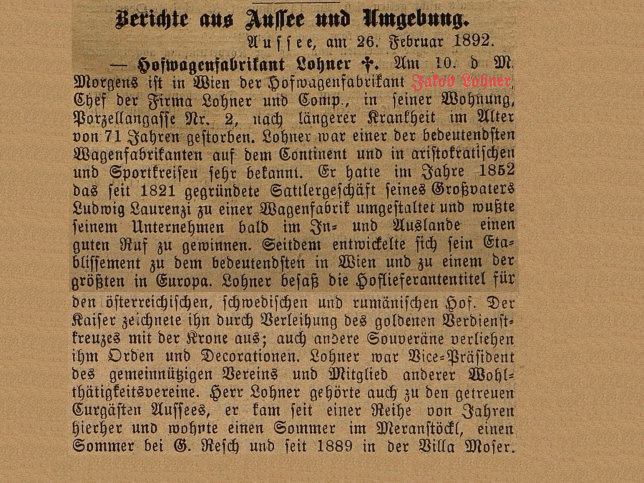

Steirische Alpenpost vom 28.2.1892, Seite 5: Aussee, am 26. Februar 1892. Hofwagenfabrikant Lohner Am 10. d. M. Morgens ist in Wien der Hofwagenfabrikant Jakob Lohner, Chef der Firma Lohner und Comp., in seiner Wohnung, Porzellangasse Nr. 2, nach längerer Krankheit im Alter von 71 Jahren gestorben. Lohner war einer der bedeutendsten Wagenfabrikanten auf dem Continent und in aristokratischen und Sportkreisen sehr bekannt. Er hatte im Jahre 1852 das seit 1821 gegründete Sattlergeschäft seines Großvaters Ludwig Laurenzi zu einer Wagenfabrik umgestaltet und wußte seinem Unternehmen bald im In- und Auslande einen guten Ruf zu gewinnen. Seitdem entwickelte sich sein Etablissement zu dem bedeutendsten in Wien und zu einem der größten in Europa. Lohner besaß die Hoflieferantentitel für den österreichischen, schwedischen und rumänischen Hof. Der Kaiser zeichnete ihn durch Verleihung des goldenen Verdienstkreuzes mit der Krone aus; auch andere Souveräne verliehen ihm Orden und Decorationen. Lohner war Vice-Präsident des gemeinnützigen Vereins und Mitglied anderer Wohlthätigkeitsvereine. Herr Lohner gehörte auch zu den getreuen Curgästsn Aussees, er kam seit einer Reihe von Jahren hierher und wohnte einen Sommer im Meranstöckl, einen Sommer bei G. Resch und seit 1889 in der Villa Moser.

Innsbrucker Nachrichten vom 15.7.1910, Seite 5: In Igls verschied nach langem Krankenlager Frau Rosa Lohner, geb. Kirchlehner, im 70. Lebensjahre. Die Verblichene war die Mutter des Hofwagenfabrikanten Herrn Ludwig Lohner in Wien. Ihre Leiche wird von der "Concordia" zur Bestattung nach Wien überführt. Die Verstorbene war ein langjähriger Kurgast von Igls und eine große Wohltäterin der Armen.

Der Tag vom 15.7.1925, Seite 4: Ludwig Lohner gestorben. Gestern mittags ist der 71jährige Fabrikant Ludwig Lohner, 9. Bez., Porzellangasse 2, der Inhaber einer bekannten Flugzeugwerft, in einem Straßenbahnzug am Engelsplatz von plötzlichem Unwohlsein befallen worden und bewußtlos zusammengestürzt. Er verschied noch vor dem Eintreffen der Rettungsgesellschaft. Die Firma Lohner, deren Seniorchef der Verstorbene war, besteht seit dem Jahre 1821 und beschäftigt sich seit dem Jahre 1890 mit der Erzeugung von Wagen- und Karosserien. Ludwig Lohner war es auch, der das erste Automobil nach Wien brachte, die Typen der Straßenbahnwagen nach dem System Lohner-Borsch tragen seinen Namen. Im Jahre 1910 stellte er seine Produktion auch auf die Erzeugung von Flugzeugen — man nannte sie Pfeilflugzeuge — ein; im gleichen Jahre noch vollführte ein Aeroplan seiner Fabrik den aufsehenerregenden Flug von Wien nach Budapest. Zwei Jahre später flog der berühmte Pilot Hauptmann Blaschke, der bekanntlich den großen Höhen-Weltrekord in Aspern aufgestellt hat, mit einem Lohner-Flugzeug von Wien nach Berlin. Während des Krieges war die Fabrik Lohner mit der Erzeugung von Kampfflugzeugen beschäftigt und gab mehr als tausend Arbeitern Brot. Als im Jahre 1918 infolge des Friedens von St. Germain der weitere Flugzeugbau in Österreich fast unmöglich wurde, stellte Ludwig Lohner seine Fabrik wiederum auf den Karosseriebau um; die Autobustypen der Gemeinde Wien sowie viele Ambulanzwagen der Rettungsgesellschaft und Feuerwehr sind von ihr konstruiert worden. Der Verstorbene war fünf Jahre lang als Mitglied der liberalen Partei Gemeinderat von Wien und befaßte sich hauptsächlich mit Verkehrsproblemen. Im Jahre 1918 legte er sein Mandat nieder und kandidierte nicht wieder. Ludwig Lohner war ein Freund zahlreicher hervorragender Gelehrter; zu seinen intimen Bekannten zählten sich außer dem Nationalökonomen Böhm-Bawerck auch viele hervorragende Arzte, darunter die Professoren Chiari, Wagner, Jauregg, Eiselsberg, Fuchs usw. Ludwig Lohner, der auch lange Jahre Vizepräsident des Automobilklubs und Vorstandsmitglied des Hauptverbandes der Industrie, sowie zahlreicher wirtschaftlicher Korporationen war, hinterläßt außer einer Gattin, die eine Urenkelin des berühmten Diplomaten Gentz ist, sechs Söhne und eine verheiratete Tochter. Der älteste Sohn Max und die Ingenieure Richard und Alfred Lohner sind in der Fabrik, die gegenwärtig ungefähr 300 Arbeiter beschäftigt, tätig. über das Leichenbegängnis wurden bisher noch keine näheren Dispositionen getroffen.

Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe) vom 15.7.1925, Seite 5: Ludwig Lohner gestorben. Kommerzialrat Ludwig Lohner, einer der wenigen verdienstvollen Pioniere des österreichischen Automobilismus, die noch in die „Neuzeit" herüberragten, ist gestern in den ersten Nachmittagsstunden einem Herzschlag erlegen. Mit ihm ist einer jener weitblickenden Männer dahingeschieden, die für den österreichischen Automobilismus sehr viel getan haben, die ihm die ersten Wege geebnet hatten und für seine weitere Entwicklung stets warmes Interesse bekundeten. Ludwig Lohner war am 15. Juli 1858 zu Liesing bei Wien geboren, erreichte also ein Alter von 67 Jahren. Er besuchte von 1874 bis 1878 die Wiener Technische Hochschule und machte bis 1887 weite Reisen in Europa, nach Amerika und dem fernen Orient. Nach Wien zurückgekehrt, trat er in die Firma Jakob Lohner u. Co. ein, die er 1896 allein übernahm. Auf seinen Studienreisen gewann er schon ein klares Bild von den künftigen Möglichkeiten des selbstbeweglichen Vehikels, zu einer Zeit, da sich im Heimatlande noch kaum die ersten Keime der neuen Bewegung regten. Ludwig Lohner war Mitbegründer des Oesterreichischen Automobilklubs und seit dessen Bestehen Vorstandsmitglied. Man wird nicht zu viel behaupten, wenn man sagt, Lohner war der erste Oesterreicher, der die Entwicklung des Automobils in ihrer ganzen Bedeutung erfaßte. Wäre Lohner mehr Kaufmann und weniger Pionier einer neuen Bewegung und Ingenieur gewesen, so hätte er wahrscheinlich eine der vorhandenen Typen kopiert und wäre so ohne große Schwierigkeiten in die Fabrikation und das Geschäft gekommen. Er fühlte aber die Kraft in sich, aus eigenem zu schaffen, und nur in der allerersten Zeit benützte er die Fabrikate von Peugeot in Paris, doch mehr zum Studium als zum Vorbild. Einen solchen Peugeot brachte Ludwig Lohner im Jahre 1895 nach Wien, wo er große Aufmerksamkeit erregte. Am 16. Jänner 1897 veröffentlichte das „Neue Wiener Abendblatt" in seiner Automobilrubrik einen ausführlichen Bericht über einen Vortrag, den Ludwig Lohner am Abend zuvor im Niederösterreichischen Gewerbeverein unter dem Titel: „Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Automobile" gehalten hatte. Der Verblichene gehörte zu jenen Konstrukteuren, die stets auf dem Quivive stehen und mit Scharfblick junge Talente zu entdecken verstehen. So trat Lohner schon im Jahre 1899 mit Ingenieur Ferdinand Porsche, heute technischer Direktor der Daimler-Motorengesellschaft, Stuttgart-Untertürkheim, in Verbindung. Es wurden die ersten Elektromobile nach dem System Lohner-Porsche gebaut. Nach demselben System erzeugten dann die Oesterreichischen Daimlerwerke in Wiener Neustadt Elektromobile sowie elektrische Oberleitungswagen. In der internationalen Automobilwelt wurde auch die Konstruktion des Lohner-Porsche-Wagens gemischten Betriebes (mit dem populären Namen als Mixte bezeichnet) viel besprochen, das heißt ein Wagen mit einem Benzinmotor und elektrischer Kraftübertragung. Für dieses System interessierte sich namentlich in Frankreich das große Haus Panhard u. Levassor, welches das Patent angekauft hatte, ebenso wurde seinerzeit der Mercedes-Mixte in Wiener-Neustadt nach diesen Plänen gebaut; schließlich auch die bekannten C-Züge mit einer Transportfähigkeit bis zu 50 Tonnen Nutzlast. Charakteristisch war bei den Lohner-Porsche-Konstruktionen der in die Radnabe eingebaute Elektromotor. Am bekanntesten ist diese Ausführungsform an zahlreichen Feuerwehrelektromobilen, die nicht nur in Wien, sondern auch in vielen andern europäischen Städten Verkehren. Als das Benzinautomobil immer mehr in den Vordergrund trat, verschwanden die Elektromobile Lohner-Porsche allmählich aus dem Großstadtbilde. Heute sieht man nur hie und da einmal eines von jenen seinerzeit so populären Fahrzeugen geräuschlos durch die Straßen dahingleiten. Im weiteren Verlaufe seiner Tätigkeit gestaltete dann Kommerzialrat Lohner den Automobilkarosseriebau aus und lieferte die gediegenen, solid gearbeiteten Lohner-Wagen-Aufbauten. Es braucht wohl kaum erst hervorgehoben zu werden, daß Ludwig Lohner auch mit vollem Eifer sich dem Bau von Flugzeugen zuwandte. Der so arbeitsfreudige Pionier des Automobilismus war auch im Niederösterreichischen Gewerbeverein sowie in andern Körperschaften, die direkt oder indirekt mit der automobilistischen Bewegung in Verbindung standen, stets anregend und fördernd tätig. Er war auch Mitglied der Automobilistischen Tischgesellschaft. Ueberall kam es ihm trefflich zustatten, daß er die Gabe der Rede in ganz außerordentlicher Weise besaß. Dies kam ihm unter anderm auch während seiner politischen Tätigkeit im Gemeinderat, wo er der liberalen Partei angehörte, sehr zu gute. Der österreichische Automobilismus hat durch das Dahinscheiden Ludwig Lohners einen großen Verlust erlitten, und die automobiliftische Gemeinde wird dem tapferen Vorkämpfer ein dauerndes Gedenken bewahren.

Weiters im Grab bestattet:

Jakob Lohner, * 07.10.1821, lt. Grabstein 08.10.1821 in Wien, † 19.02.1892 in Wien, Bestattungsdatum: 22.02.1892

Christiane Maria Adrienne Lohner, geb. Czeija, * 29.05.1919, † 16.11.2007, Bestattungsdatum: 30.11.2007

Rosa Lohner, geb. Kirchlehner, * 11.11.1840, † 13.07.1910, Bestattungsdatum: 18.07.1910

Ludwig Lohner, * 15.07.1858, † 14.07.1925, Bestattungsdatum: 18.07.1925

Melanie Lohner, * 30.03.1868, † 17.04.1926, Bestattungsdatum: 20.04.1926

Sidonie Lohner, geb. Szerbanowirz, * 25.03.1896, † 01.06.1973, Bestattungsdatum: 08.06.1973

Maximilian (Max) Lohner, * 19.10.1891, † 07.01.1975, Bestattungsdatum: 14.01.1975

Regina (Reny) Lohner, geb. Singer, * 24.09.1905, † 08.07.1981, Bestattungsdatum: 13.07.1981

Alfred Bill Lohner, * 25.07.1898, † 13.02.1983, Bestattungsdatum: 22.02.1983

Friedrich (Fritz) Lohner, Dr., * 12.01.1906, † 29.08.1990, Bestattungsdatum: 07.09.1990

Gerda Lohner, geb. Bellinger, * 09.09.1919, † 27.09.1992, Bestattungsdatum: 02.10.1992

Wilhelm Lohner, Dkfm., * 10.03.1909, † 27.12.1998, Bestattungsdatum: 04.01.1999

In memorian:

Richard Lohner, Dipl.Ing., Industrieller * 22.08.1894, † 04.04.1970.

Quelle: Dieser Text basiert auf dem Artikel Jakob_Lohner aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 4.0 (Text erweitert). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bilder: www.nikles.net, Steirische Alpenpost vom 28.2.1892, Innsbrucker Nachrichten vom 15.7.1910, Seite 5, Seite 5, Der Tag vom 15.7.1925, Seite 4, Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe) vom 15.7.1925, Seite 5 und gemeinfrei.

Willkommen

Danke, dass Sie unsere Webseite ausgewählt haben.

Wir freuen uns, Sie hier zu haben und möchten unser Wissen mit Ihnen teilen.

Sie können uns gerne zu verschiedenen Themen unter der Email office@nikles.net schreiben.

Wir antworten in der Regel innerhalb eines Tages.

Die meisten Bilddateien sind aus eigener Quelle und können auf Anfrage kostenlos für eigene Webseiten verwendet werden.

Auf Wunsch auch in höherer Auflösung.

Kontakt

Günter Nikles

Josef Reichl-Str. 17a/7

7540 Güssing

Austria

Email:

office@nikles.net

Website:

www.nikles.net

(c) 2026 www.nikles.net