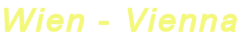

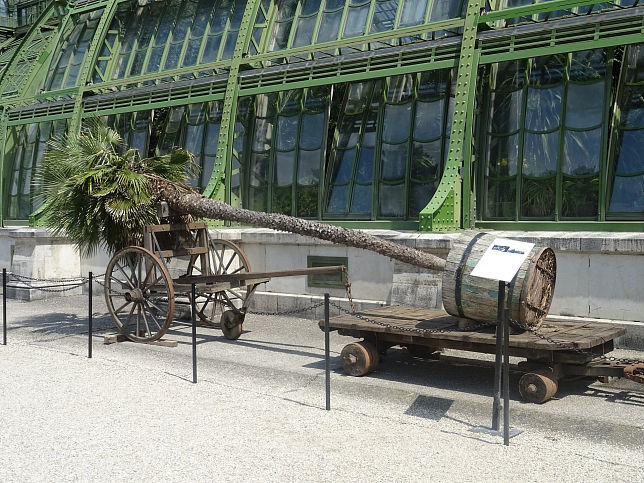

13. Bezirk - Palmenhaus (Wien-Schönbrunn)

Das 1882 eröffnete Schönbrunner Palmenhaus ist das

prominenteste der vier Pflanzenhäuser im Schönbrunner

Schlosspark und, zusammen mit den Kew Gardens und dem

Palmenhaus von Frankfurt, weltweit eines der drei größten

seiner Art. Es beherbergt rund 4500 Pflanzenarten. Verwaltet

wird es seit 1918 von den Bundesgärten, einer Dienststelle

des jetzigen Lebensministeriums.

Vorgeschichte: Kaiser Franz I., Gemahl und Mitregent

Maria Theresias, hatte 1753 von der Gemeinde

Hietzing ein

Areal an der Westseite des Schlossparks gekauft, auf dem er

einen Holländischen Garten anlegen ließ. Adrian van

Steckhoven und sein Gehilfe Richard van der Schot

errichteten dort ein großes Treibhaus im Norden und vier

Glashäuser im Westen des Gebietes, das in drei Bereiche

aufgeteilt war:

Der „Blumengarten“ mit exotischen Pflanzen im Norden,

südlich daran anschließend der Gemüsegarten (in dem auch

Spalierobst gezogen wurde), und ganz im Süden ein

Obstbaumgarten.

Der Grundstock der Exotensammlung, darunter die

ursprüngliche „Maria Theresien-Palme“, eine Fächerpalme,

wurde 1754 in Holland eingekauft. Wegen der

Sammelleidenschaft der Habsburger (insbesondere die

Expeditionen Jacquins nach Westindien sowie von Franz Boos

und Georg Scholl zum Kap der Guten Hoffnung brachten

bedeutenden Zuwachs) war bereits unter Joseph II. die

Erweiterung des Treibhauses um zwei Flügel und die

Errichtung dreier zusätzlicher Glashäuser erforderlich,

denen später noch zwei weitere Objekte folgten. 1828 wurde

in der Nähe das Alte Palmenhaus errichtet. Zwar blieben

pflegerische Erfolge nicht aus, obwohl die nur ostseitige

Glasfront dieses gemauerten Gebäudes der einwandfreien

Kultur lichtbedürftiger Pflanzen abträglich war, doch war

spätestens mit der Wiener Weltausstellung klar, dass nur

eine vollverglaste Eisenkonstruktion optimale Bedingungen

schaffen konnte. Das abseits gelegene Alte Palmenhaus

ausgenommen, wurden alle Glashäuser südwestlich des

Schlosses im Zuge des Neubaus abgetragen.

Monarchie: Nach nur zwei Jahren Bauzeit eröffnete

Kaiser Franz Joseph I. am 19. Juni 1882 das vom Hofschlosser

und Eisenkonstrukteur Ignaz Gridl nach Plänen des

Hofarchitekten und Brückenbauexperten Franz-Xaver von

Segenschmid erbaute Palmenhaus. Für die Statik

verantwortlich war Sigmund Wagner.

Das Bauwerk wurde von der Presse unterschiedlich

aufgenommen. Neben überschwänglich-hymnischen Meldungen,

etwa

Wie lieb ich Euch Dächer, o gläserne Hülle

ihr berget des Erdenrunds Vielfalt und Fülle…

gab es auch Kritik an dem 100.000 Gulden teuren

„Glaspalast“ der Habsburger. Das Wiener Illustrierte

Gartenblatt notierte:

Der ganze Bau, aus hervorragendem heimischem Eisen und

Glas zusammengesetzt, scheint nur in einigen Theilen etwas

zu massiv ausgefallen zu sein. Er erinnert mit seinen drei

Kuppeln an eine etwas zu schön geratene Bahnhofshalle.

Der k.u.k. Hofgarten-Inspektor Adolf Vetter war

verantwortlich für die gärtnerische Ausgestaltung, die er im

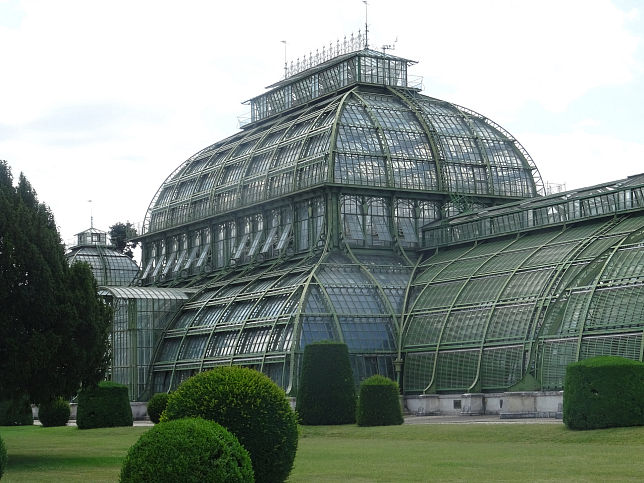

März 1883 abschloss. Das größte Problem machte die

Übersiedlung der höchsten Schönbrunner Palme, einer

Livistona chinensis, aus dem alten Palmenhaus ins neue.

Diese später wohl aus Sentimentalität Maria-Theresien-Palme

genannte bildete das Zentrum des neuen Hauses, bis sie 1909

zu groß geworden war und ersetzt werden musste. Zuvor war

sie einige Zeit durch Stahlseile schräg gestellt worden, um

ihr eine Galgenfrist zu geben. Auch ihre drei

Nachfolgerinnen wurden als Maria-Theresien-Palme bezeichnet.

Während des Ersten Weltkriegs war das Palmenhaus meist

geöffnet, nachdem es 1914–1915 als Glashaus für Gemüse

genutzt worden war und daher nicht besichtigt werden konnte.

Einnahmen wurden teilweise an den „Unterstützungsfonds für

Notleidende Gärtner und deren Witwen“ abgeführt. Wegen des

Mangels an männlichen Arbeitskräften wurden ab 1915 für die

Gärtnerarbeit weibliche Hilfskräfte aufgenommen, und auch

eine Sekretärin für den Kanzleidienst.

1. Republik: Mit dem Ende der Donaumonarchie wurden

aus den k.u.k. Hofgärten die Bundesgärten. Während des

Winters von 1923 war Schulklassen der Besuch des

Palmenhauses untersagt, um „Schädigung der Pflanzen durch

das Öffnen der Türen zu verhindern“, oder, anders gesagt, um

Heizkosten zu sparen. Aus demselben Grund war übrigens der

Eingang für das Publikum anfangs auf der Nordseite, also am

Kalthaus.

1939–1945: Bei einem Bombenangriff am 21. Februar

1945 fielen mehr als 200 Bomben auf das Areal von Schloss

Schönbrunn. Die Verglasung des Palmenhauses ging fast

vollständig zu Bruch. Einige wenige wertvolle Pflanzen

wurden gerettet, weil sie im benachbarten Sonnenuhrhaus

untergebracht werden konnten, andere (einige große Palmen

und Baumfarne) überlebten die Temperaturen von zeitweise bis

zu −7°C. Vieles, darunter die zentrale Palme, ging zu

Grunde.

2. Republik: 1948 begann der Wiederaufbau des

Palmenhauses. Zum Einsetzen der 45.000 Doppel-Glasscheiben

wurden fünf Waggonladungen (ungefähr 55 Tonnen) Fensterkitt

verbraucht. Wegen der allgemein schlechten Versorgungslage

konnten bereits bekannte Korrosionsschäden nicht behandelt

werden.

Im Oktober 1952 wurde mit der gärtnerischen Gestaltung

begonnen, die feierliche Eröffnung erfolgte am 14. Januar

1953, und zwar (zwei Tage lang) als exklusiver Ballsaal mit

extra aufgebautem Tanzboden. Erst danach wurden die

Erdmassen für den Großteil der Bepflanzung aufgeschüttet.

Damals wurde auch die später Sisi-Palme genannte in das

Zentrum des Hauses gestellt.

Nach dem Einsturz der Reichsbrücke am 1. August 1976 wurden

in Wien sämtliche Brücken und Stahlkonstruktionen überprüft

und unter anderem auch am Palmenhaus gravierende Mängel

festgestellt. Im November dieses Jahres wurde das Bauwerk

für die Öffentlichkeit geschlossen, und die Gärtner durften

nur noch mit Schutzhelmen arbeiten.

Nach nahezu zehnjähriger Fach- und politischer Debatte über

die optimalen Sanierungsmaßnahmen des denkmalgeschützten

Bauwerkes wurden die Arbeiten am 12. Mai 1986 begonnen. Ein

Grund für die umständliche Vorbereitung war, dass nur

während der warmen Jahreszeit gearbeitet werden konnte, weil

das Gebäude als Winterquartier für viele der Schönbrunner

Pflanzen unentbehrlich war.

Die Arbeiten, an denen die auf den Statiker von 1880

zurückgehende Firma Waagner Biro (siehe auch Rudolph Philip Waagner) federführend beteiligt war,

mussten daher abschnittweise und in Etappen durchgeführt

werden. Sie begannen am Nordflügel. Die Palme, die unter der

nördlichen Kuppel aufgestellt war, konnte mit Unterstützung

durch das Bundesheer vom Kalthaus in die zentrale Halle

übersiedelt werden, wo noch größere Palmen so stark

verwurzelt waren, dass sie während der gesamten Bauarbeiten

vor Ort bleiben mussten. Die etwa acht Tonnen wiegende

Kanaren-Dattelpalme wurde für die Zeit der

Renovierungsarbeiten ins Sonnenuhrhaus übersiedelt.

Architektur: Das aus ungefähr 600 Tonnen

Schmiedeeisen und 120 Tonnen Gusseisen erbaute Palmenhaus

hat eine Länge von 111 Metern, eine Breite von 29 Metern ist

25 Meter hoch. Gedeckt ist es mit 45.000 Glasscheiben.

An den rechteckigen Zentralbau schließt im Norden und Süden

je ein quadratischer Anbau an, die als „Kalthaus“ und

„Tropenhaus“ geführt werden. Ursprünglich waren diese drei

Abteilungen durch bewegliche Glaswände getrennt, später

jedoch durch fix eingebaute.

Die geschwungene hauptsächlich außen liegende Konstruktion

aus Schmiedeeisen liegt im Inneren des Baus auf gusseisernen

Säulen auf.

Technik: Heizungstechnisch war das Schönbrunner

Palmenhaus zunächst an die Heizung des Tiergartens

Schönbrunn angeschlossen, was aber auch zu Problemen führen

konnte, weil höhere Temperaturen, wie sie oft für Gehege

erforderlich waren, das Palmenhaus zum Nachteil der Pflanzen

überheizten. Ein eigenes Heizhaus, dessen Abgase allerdings

der in Wien vorherrschende Westwind genau zum Palmenhaus

trug, wurde 1904 gleichzeitig mit dem Sonnenuhrhause

errichtet. Zur Reinigung der stark verschmutzenden

Glasscheiben und auch zum Schattieren (also für Arbeiten in

großer Höhe) wurden Kadetten der österreichischen

Kriegsmarine abkommandiert.

Im Zuge der großen Restaurierung von 1986 bis 1990 wurden Wünsche der Gärtner weitest möglich berücksichtigt.

* Schattiert wird jetzt auf Knopfdruck (früher von Hand durch Ausbringen von Matten).

* Unter dem Mittelteil wurde ein Kellerbereich für die Haustechnik geschaffen, wo sich auch eine

Gießwasseraufbereitungsanlage befindet. In zwei Zisternen (je 120.000 Liter) wird Regenwasser vom Glasdach gesammelt

und zum Gießen verwendet. Ansonsten wird Trinkwasser verwendet.

* Zur Steuerung der Luftfeuchtigkeit wurde eine Nebelsprühanlage errichtet.

* Besonders empfindliche Pflanzen wie die Kokospalme

erhielten eine zusätzliche Vegetationsheizung (ähnlich einer

Fußbodenheizung), damit ihre frei in den Boden gepflanzten

Wurzeln von winterlicher Bodenkälte verschont bleiben.

Vor dem Palmenhaus befinden sich 2 Zierbrunnen, welche 1882 erbaut wurden,

daneben das Denkmal für Kaiser Franz I. Stephan.

An der Ostseite des Palmenhaus befindet sich das Denkmal für Philipp Franz Siebold.

Quelle: Dieser Text basiert auf dem Artikel Palmenhaus_(Wien-Schönbrunn) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 4.0 (Text erweitert). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.

Bilder: www.nikles.net, Anatoly Terentiev, gemeinfrei, Gryffindor unter der Lizenz CC BY-SA 3.0 und Wolfgang H. Wögerer unter der Lizenz CC BY-SA 3.0 (siehe jeweiliges Bild).

Willkommen

Danke, dass Sie unsere Webseite ausgewählt haben.

Wir freuen uns, Sie hier zu haben und möchten unser Wissen mit Ihnen teilen.

Sie können uns gerne zu verschiedenen Themen unter der Email office@nikles.net schreiben.

Wir antworten in der Regel innerhalb eines Tages.

Die meisten Bilddateien sind aus eigener Quelle und können auf Anfrage kostenlos für eigene Webseiten verwendet werden.

Auf Wunsch auch in höherer Auflösung.

Kontakt

Günter Nikles

Josef Reichl-Str. 17a/7

7540 Güssing

Austria

Email:

office@nikles.net

Website:

www.nikles.net

(c) 2026 www.nikles.net